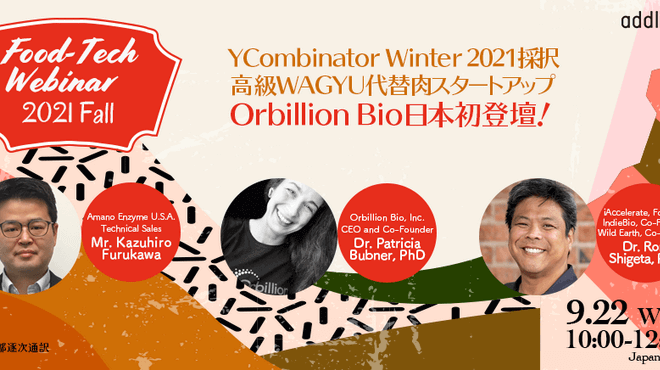

株式会社アドライト社が代替タンパク質の可能性にフォーカスしたセミナー「Food-Tech Webinar Fall 2021」を9月22日に開催した。

セミナーには、アクセラレーターIndieBioの共同創業者のロン・シゲタ氏、高級培養肉を開発するOrbillion Bio共同創業者のPatricia Bubner氏、天野エンザイム社の古川和寛氏、アドライト社パートナーの熊谷伸栄氏が登壇した。

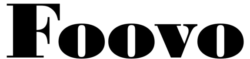

培養肉もシリーズBの資金調達フェーズへ突入

熊谷伸栄氏は、2020年に培養肉企業に集まった資金が3億6000万ドルと2019年の6倍以上となったことについて、Upside Foods(旧メンフィスミーツ)の1億8500万ドル、モサミートの7500万ドルなど、シリーズB案件が成立しはじめたことによるインパクトが大きいと見る。

現に、細胞培養技術を使うスタートアップ企業は世界で80社を超えている。開発の対象も、牛肉・乳製品から豚肉、鶏肉、魚肉へと多様化している。

出典:熊谷伸栄氏資料

牛肉に焦点があてられる背景には、牛の飼育時・飼料・農地からのメタンガスが他の食肉生産プロセスと比較して圧倒的に多いことがあげられる。

2013年には3000万円以上した培養肉ハンバーガーだったが、現在は100gあたり4ドルほどにまでコストダウンが進んでいる。

熊谷氏は、昨今、プロトタイプ段階から小規模な量産規模での開発へと発展する事例が増えていることに言及。シンガポールでは昨年12月に世界で初めて培養肉が販売されるなど、商用開始のタイミングにさしかかった段階だとみる。

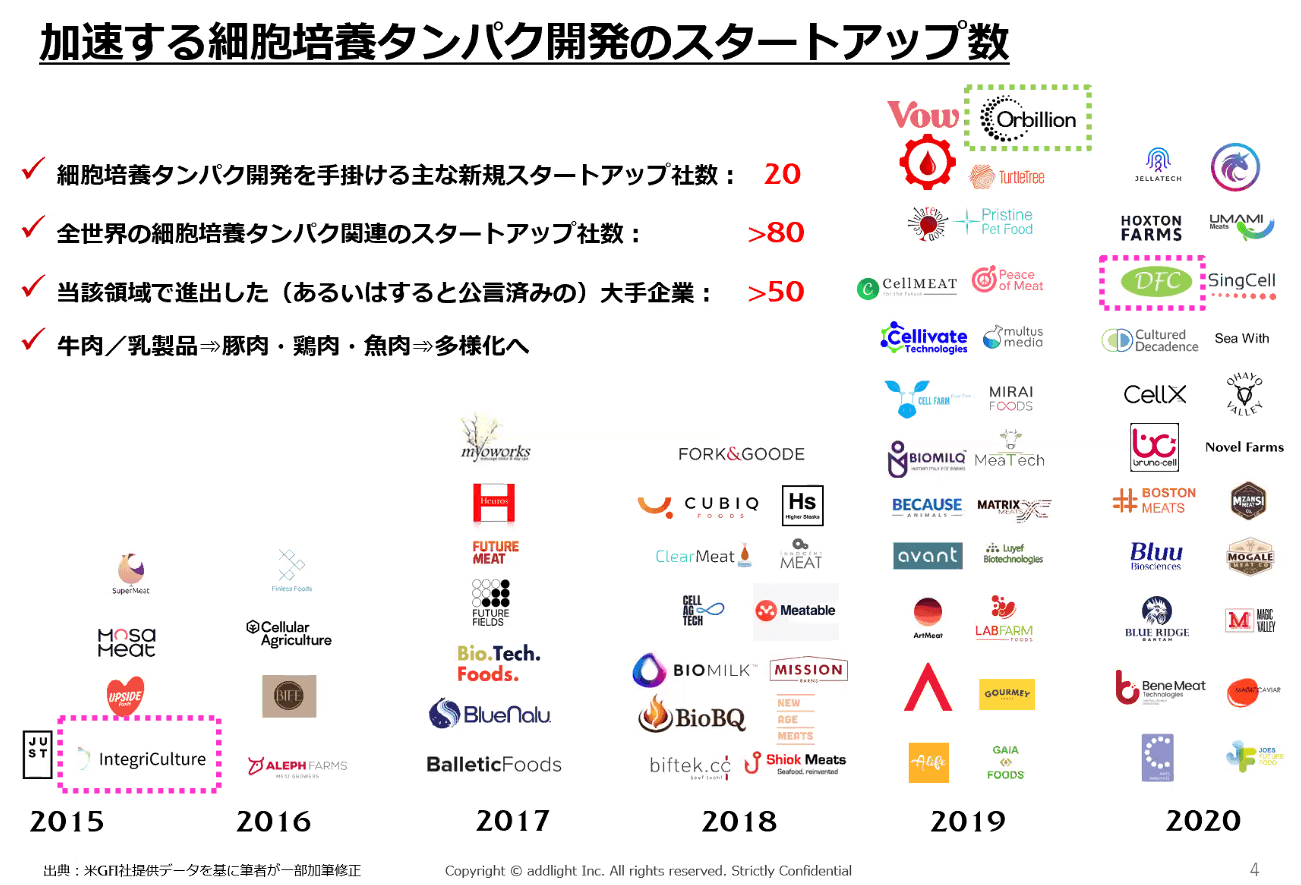

出典:熊谷伸栄氏資料

しかし、依然として課題はある。その1つが、細胞を培養するために培地に添加される成長因子だ。

既存の成長因子は医薬と製薬のために開発されたものであり、食品などより広い用途を想定して作られていないため、コストが高い。コスト高を解決するために、今後は大手企業とスタートアップの協業など、オープンイノベーションが他業態で行われていくと熊谷氏はみている。

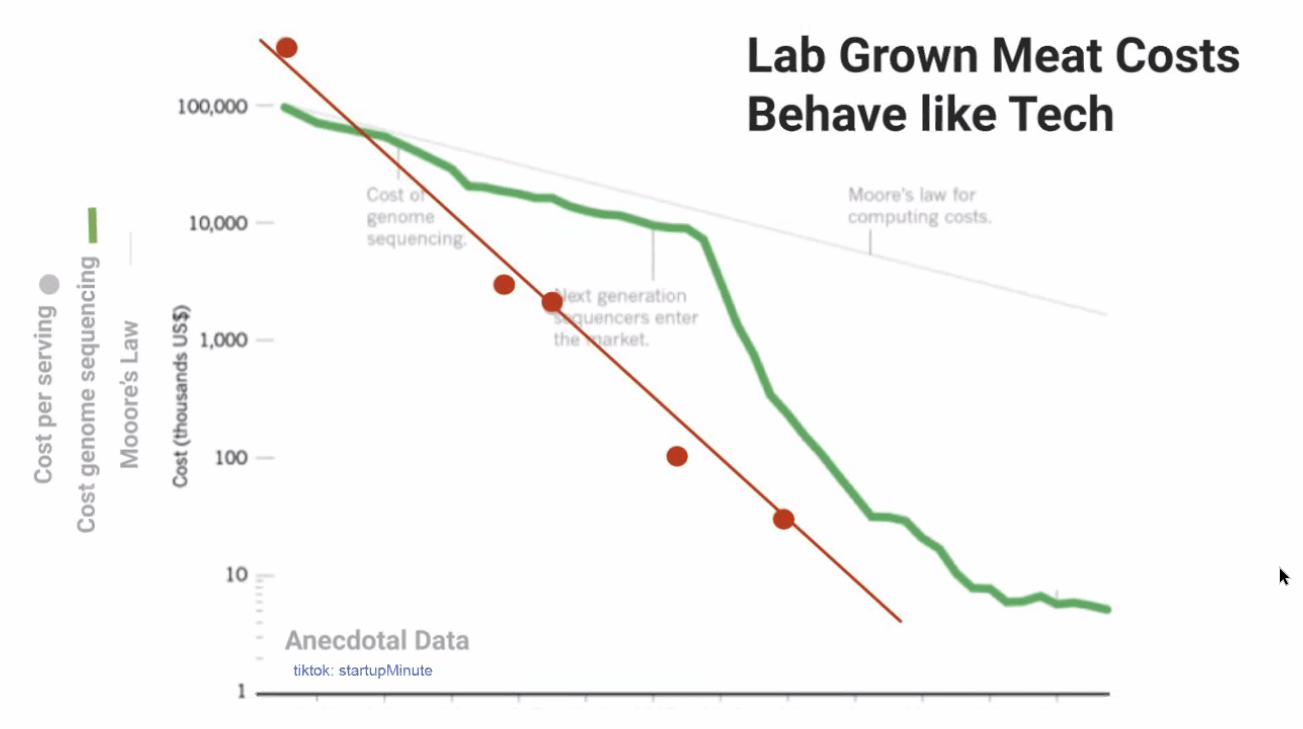

ムーアの法則よりも急速に降下する培養肉の生産コスト

IndieBio共同創業者のロン・シゲタ氏は、培養肉のコストダウンについて、ムーアの法則と比較して分析。このグラフは、灰色がムーアの法則におけるコスト、緑色がゲノムシークエンスのコスト、赤色が培養肉のコストを示している。

出典:ロン・シゲタ氏blog

培養肉のコストダウンの傾斜は、ムーアの法則、ゲノムシークエンスのコストダウンよりも急勾配を示している。培養肉は5年でここまで下がったが、2年でさらに下がるとシゲタ氏はみる。

畜産肉では1kgの牛肉を作るのに10kgの穀物が必要となる。培養肉の開発では、畜産肉と比較したときにどれだけ生産効率が上がるのかが注目される。これについて、シゲタ氏は、牛を育てるのに3年かかるのに対し、培養肉は数日で育つことを指摘。

たとえ全く同じ前提(ここでは1日あたりの穀物が必要だという仮定)だとしても、生産にかかる期間が大きく異なるため、この点だけでも生産効率の違いがわかると回答した。

また、日本企業がアメリカ市場へ参入するには、商品を作ることと売ることはベツモノと考える必要性を指摘。商品を売る、つまりマーケティングというスキルだと強調。

北米から多くの商品が日本市場に入り、うまくいっていることを挙げ、日本企業も時間をかけてアメリカ市場、消費者の動向を知ることが大切だと語った。

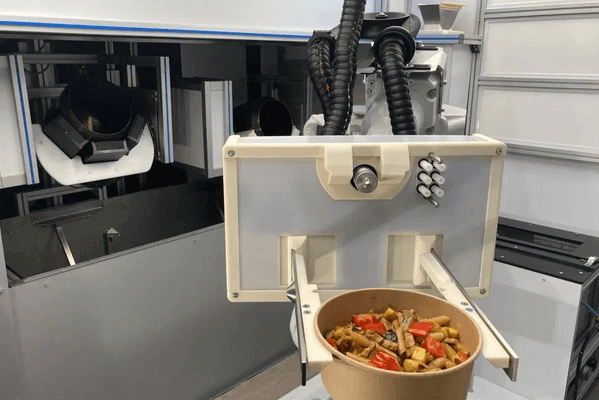

最高級の肉「和牛」を開発するOrbillion Bio

食肉に代わる代替手段として、現在では植物肉のシェアが多い。植物肉も1つの代替手段となるが、アメリカ人の90%は肉を買っており、世界の食肉市場は1.4兆ドルとなる。Orbillion BioのPatricia Bubner氏は、環境負荷の少ない代替手段として培養肉が新しいソリューションになるとみる。

Orbillion Bioは、Yコンビネーターに初めて参加を認められた培養肉企業として注目されるスタートアップ企業。動物から細胞を採取して、バイオリアクターで成長させる。

中央がPatricia Bubner氏 出典:Orbillion Bio

生産過程ではホルモン、抗生物質を使用せず、生産過程で必要となる水、土地も少ない。牛を飼育する必要も、動物を殺す必要もない。従来の畜産では、家畜の飼育環境について問題も指摘されるが、培養肉であれば飼育環境が問題になることはない。

同社は最高級のものを作りたいと考え、最高級の肉である和牛を選んだ。

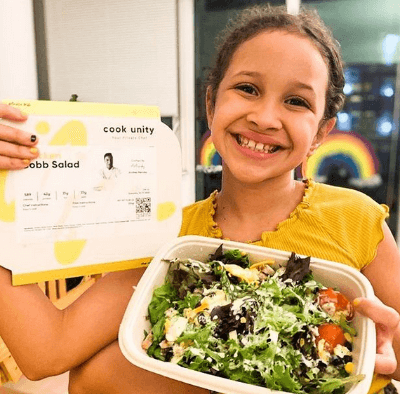

Orbillion Bioは3月に試食会を実施した。和牛、ヘラジカ、ラム肉を使った料理を提供したところ、細胞培養によるラムの方が本物のラムよりおいしいというコメントも寄せられたという。

出典:Patricia Bubner氏資料

Bubner氏は、食品システムの中で農家の人々と協力する必要がある考える。培養肉は伝統的な肉を取り換えることはできないが、動物農業の中の多くを変えることはできるとみる。そのためにも議論を重ねていく必要があると考える。

同社は半年で50%のコスト削減に成功した。拡充したチームで、2年以内に試食会で発表した商品を含む4種類の商品をリリースしたいと考えている。

出典:Orbillion Bio

パートナー企業に何を期待するか?という質問について、Bubner氏は、流通経路が必要になるため、市場にアクセスできるパートナーが必要だと回答。

コロナの影響もふまえ、サプライチェーンに入り込むのを支援してくれるパートナーを求めている。日本への進出については、日本市場進出も考えているとしたうえで、現地に強力なパートナーが必要だと回答した。

植物性タンパク質を改善させる酵素のチカラ

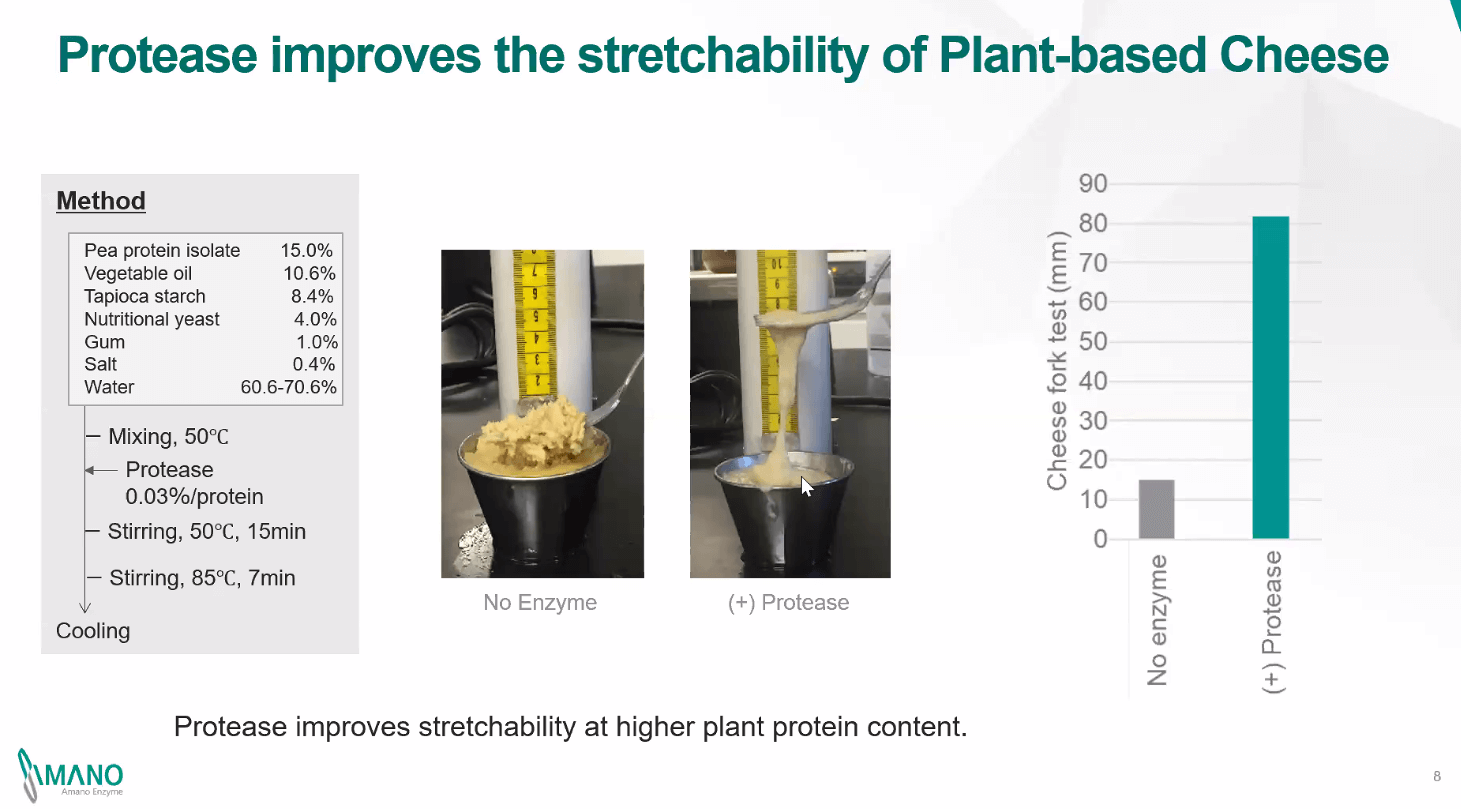

120年以上の歴史を持つ天野エンザイム社の古川氏は、植物性タンパク質に組み込むことで特性・物性を変化できる酵素の働きを紹介した。

たとえば、植物性チーズには溶けた時にチーズ特有の糸引き(伸び)を再現するのが難しいという課題がある。

古川氏によると、タンパク質の内部の結合を切断するエンド型プロテアーゼを少量添加すると、植物性チーズに糸引きがみられるようになる。つまり、酵素を添加することで、植物タンパク質の物性を変化させることが可能となる。

出典:古川和寛氏資料

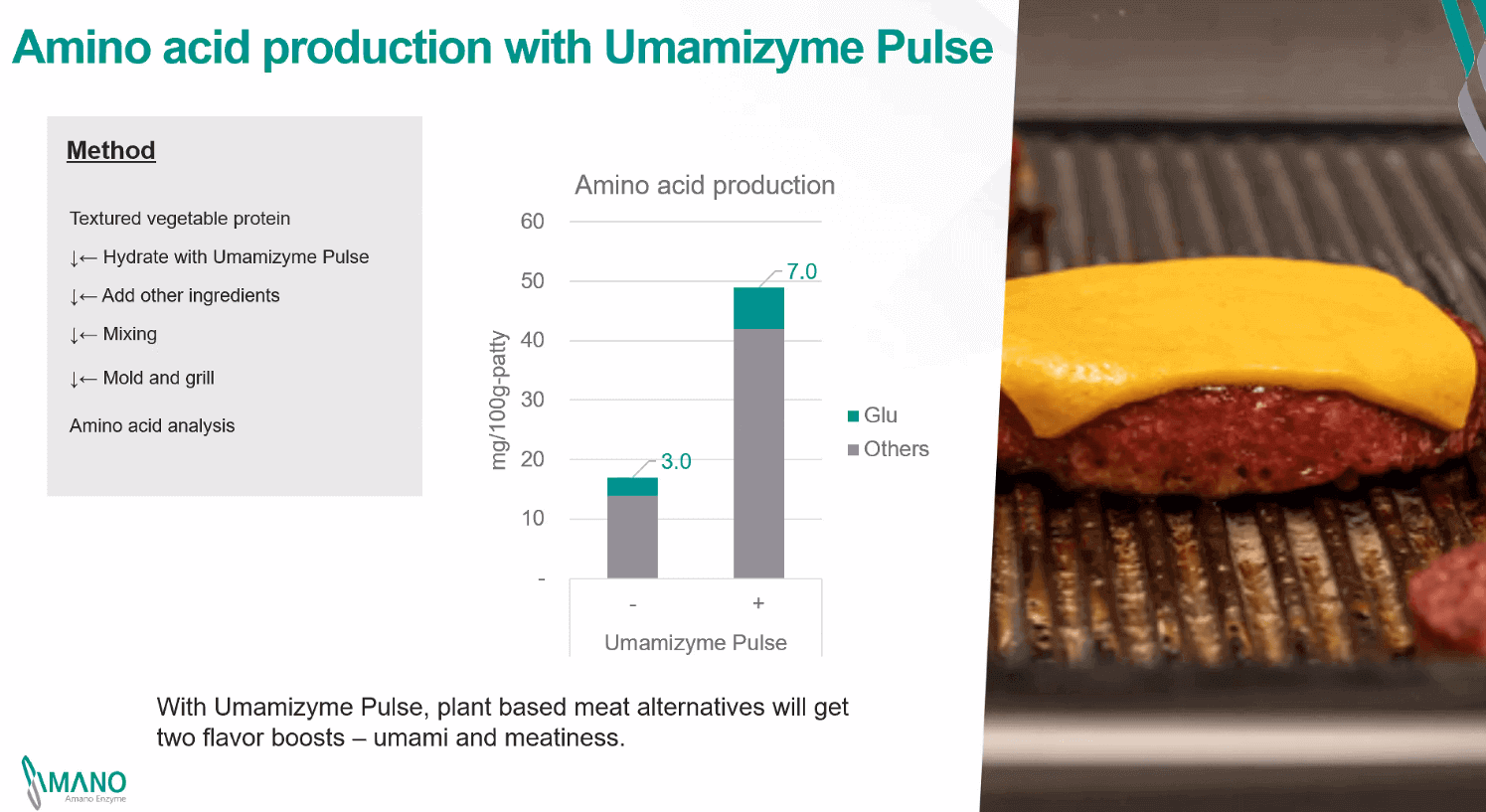

プロテアーゼにはタンパク質をさらに細かく切断し、アミノ酸を遊離させるエキソ型プロテアーゼというタイプがある。エキソ型プロテアーゼを添加すると旨味成分を増やすことができる。

セミナーでは、エキソ型プロテアーゼを添加した植物肉パテを作って焼いたところ、旨味成分のグルタミン酸が2倍以上に増えた事例が紹介された。

出典:古川和寛氏資料

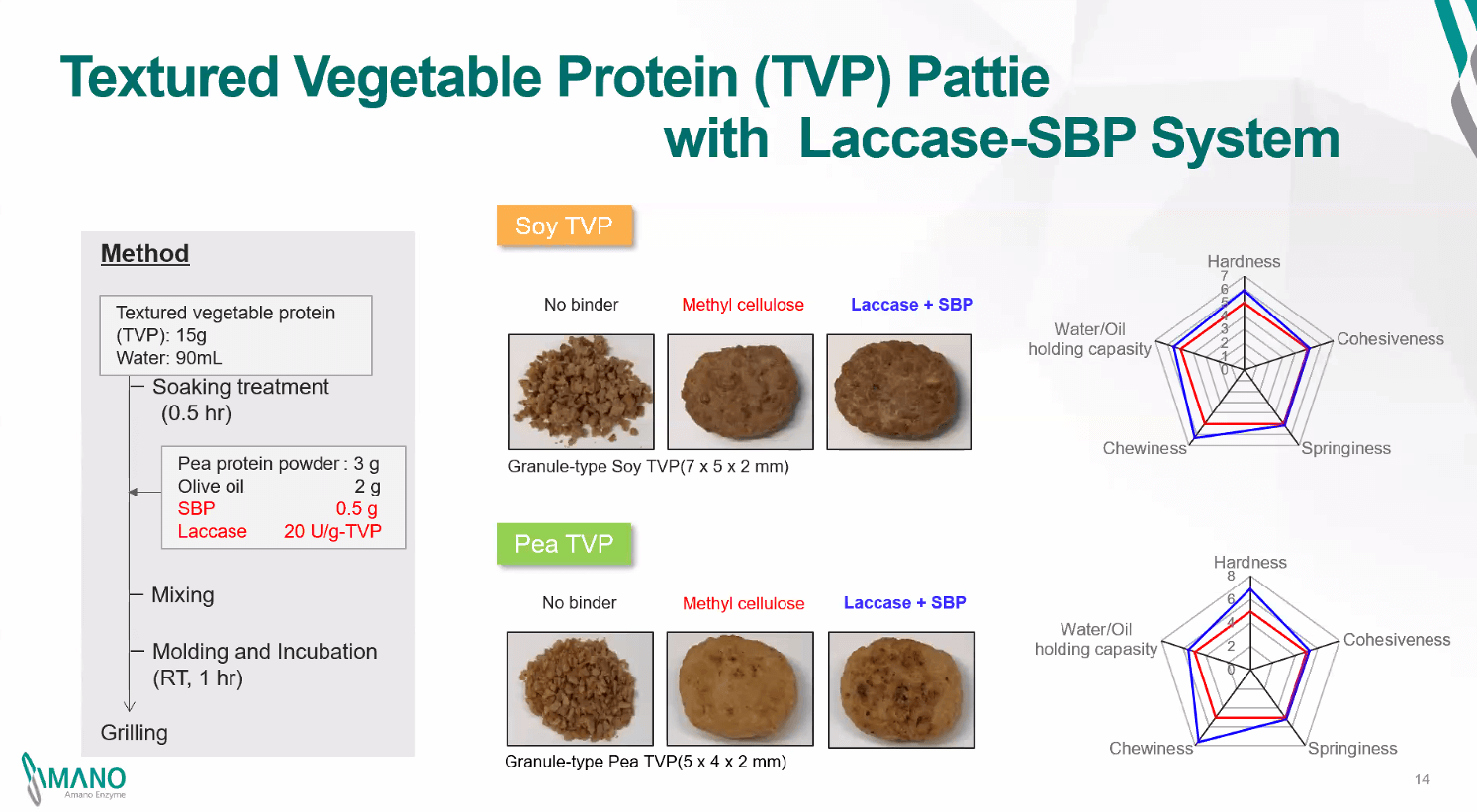

酵素には、溶解性、伸縮性、旨味成分増強のほかに、植物肉で重要な「結着性」に関わるものもある。それが、タンパク質を架橋させる酵素の1つ、ラッカーゼとなる。

ラッカーゼを添加した代替肉では、メチルセルロースを添加したものよりも、硬さ、結着性が優れていることが示された。植物ミルクをコーヒーなどほかのドリンクに加えた時の均一性を改善させるうえでも酵素は役立つ。

出典:古川和寛氏資料

酵素は風味のほかに、栄養価を高められるか?という質問について、古川氏は酵素処理で間接的に変えることは可能だと回答。たとえば、植物性チーズではタンパク質を添加するのが難しい。酵素処理を行うことで、タンパク質を加えることが可能になるという。