シンガポールのフードテック企業Preferが、可溶性の代替コーヒー粉末を発表した。

同社は2022年に創業し、地元で調達した原料を使用した代替コーヒーを開発。2023年末の上市後、シンガポールのレストラン、カフェ、ホテルなどで代替コーヒーを広く展開し、導入店舗はわずか約1年半で70店舗を超えた。これまでは主にフィルター抽出用のB2B製品や、缶タイプのラテ製品を展開しており、先日には同社原料を使用したアイスクリームを発売した。

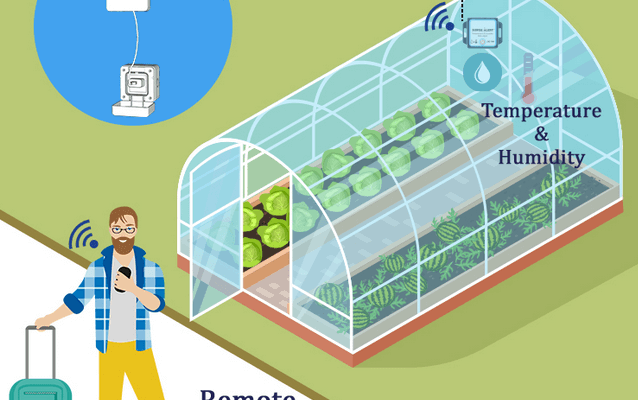

今回の新製品は、インスタントコーヒー、RTD飲料(Ready-to-Drink:すぐに飲める飲料のこと)、フレーバー濃縮物、抽出物などでの使用を想定した可溶性の代替コーヒー粉末となる。

「既存製品とブレンドして使う」──補完型ソリューション

共同創業者のJake Berber氏 (左)とDing Jie Tan氏(右)出典:Prefer

発表動画の中で、共同創業者のJake Berber氏は、この粉末が独自の発酵技術で製造されており、既存のコーヒー製品とブレンドして使用することを想定していると説明した。

「この粉末はコーヒー増量剤として、既存のコーヒー製品とブレンドすることを想定しています。これにより製品の味を保持しながらコストを削減し、二酸化炭素排出量も削減できます」と述べ、持続可能性と価格面でのメリットを強調している。

Berber氏は「我々はコーヒー産業を壊すのではなく支援したい」とも述べ、高騰が続くコーヒー豆に対処する補完型ソリューションであることを強調している。

価格面ではアラビカ種よりも最大50%安価で、二酸化炭素排出量は85%削減できるという。

なお、Green queenの報道によると、この“ブレンド戦略”はクライアントからの提案により生まれたものとされている。こうして、味に影響を与えずに、コストと環境負荷を軽減できるハイブリッド型の代替コーヒー粉末が誕生した。今四半期の上市を目指している。

Preferは可溶性粉末やRTDタイプを主とする複数原料について、1,500万ドル(約22億円)を超える非拘束的な購入契約を結んでいるとGreen queenのインタビューで明かしている。

高騰続くアラビカ豆・顕在化する構造的リスク

出典:Prefer

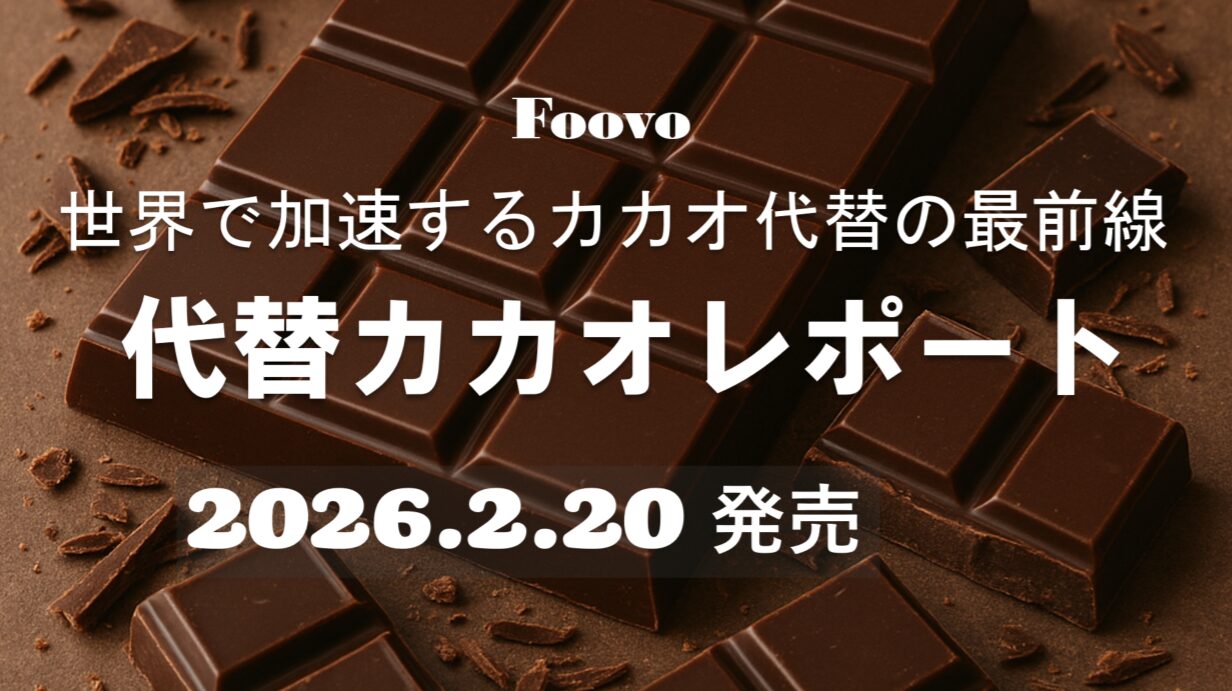

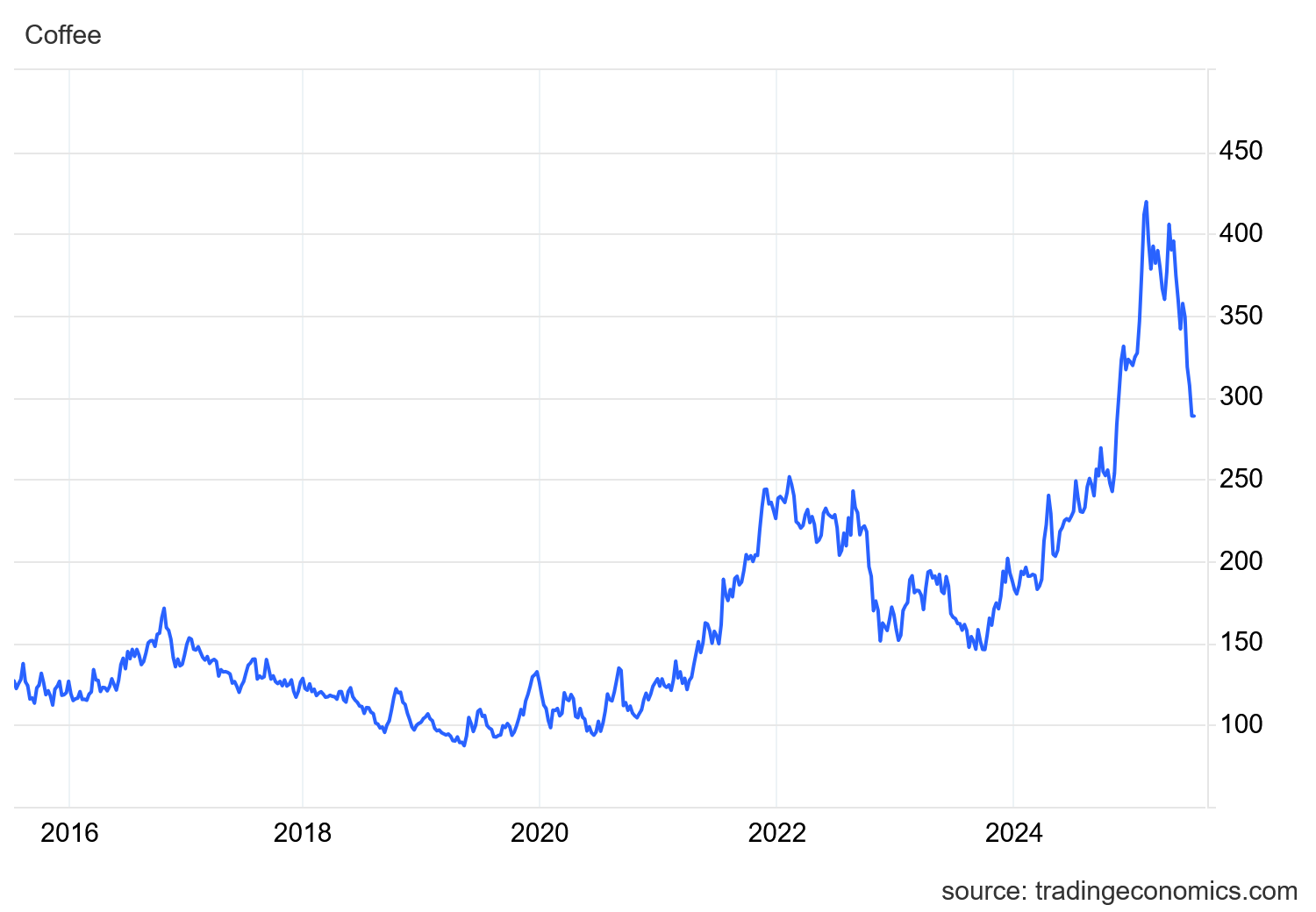

世界のコーヒー生産量の約75%を占めるアラビカ種は、2024年後半から価格が急騰し、2025年2月に過去最高を記録した。その後やや下降したものの、依然として高値圏で推移している。

コーヒーを取り巻く課題を考えると、このグラフが今後2010年代の水準に戻るとは考え難い。

コーヒーが栽培される地域は赤道周辺であり、気候変動の影響を受けやすいからだ。気温の上昇は、コーヒー生産にとって深刻なさび病の原因となるほか、気候変動により2050年にはアラビカ種の生産地が半減する可能性が指摘されている。さらに、コーヒー1杯の生産には140Lの水が必要とされ、森林伐採の要因となる食品ランキングでも5位に位置するなど、環境負荷の観点からも課題が多い。

こうした問題は以前から指摘されてきたが、2024年以降の価格高騰がそれらを顕在化させた。コーヒーメーカーは価格、安定供給、サステナビリティの三点を同時に解決するソリューションを求めざるを得なくなっている。

同じ構造的リスクは、代替肉や代替乳製品にも共通するが、特にコーヒーとチョコレートは価格高騰のスピードが急激であったことから、新素材への需要がより強く現れている。このような市場環境は、Preferをはじめ、Northern Wonder、Atomo、Voyage Foods、California Cultured、Koppieなど、新しい代替コーヒー原料を開発する企業にとって追い風となっている。

輸入依存の日本市場での導入可能性

出典:Prefer

日本は世界第4位のコーヒー消費国であり、2023年の年間消費量は46.4万トンに達した。

缶・ペットボトルなどのRTDカテゴリーが市場を牽引しており、2025年には国内RTDコーヒー市場規模は86.9億ドル(約1兆2,800億円)、2030年には104億ドル(約1兆5,300億円)に達すると予測されている。これは2030年に予想される日本のコーヒー市場全体(約303億ドル)の約3分の1に相当し、RTDコーヒーが日本市場の中核を担うことを示している。

こうした大量消費を支えるのが、全国に約393万台設置されている自動販売機であり、「31人に1台」という世界トップクラスの密度を誇る(2025年6月時点の日本総人口1億2336万人で試算)。

一方で、日本はコーヒー豆をほぼすべてを輸入に依存しており、コーヒー豆価格の高騰や気候変動による供給不安を真正面から受ける構造に置かれている。

このような環境において、Preferの粉末製品は、既存のRTD飲料やインスタント製品の一部を置換する“増量剤”として設計されており、日本へ導入される可能性も考えられる。

製造ラインへ組み込めるかの課題も考えられるが、缶などRTD飲料を大量生産する大手ブランドにとっては、味を維持したままコストと二酸化炭素を同時に削減できるならば、現実的な選択肢となる。サントリー「BOSS」、コカ・コーラ「ジョージア」、キリン「FIRE」などの主力ブランドが段階的にブレンド比率を高めれば、メーカーは価格転嫁を抑制しつつ、環境貢献をパッケージや自販機ディスプレイで可視化できる。

シンガポールでの実績に加え、安定供給・コスト抑制・環境に優しいというメリットは、豆依存が避けられない「缶コーヒー大国」の日本が抱える課題への現実的な解決策となる可能性を秘めている。

※本記事は、Linkedinの発表動画をもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。

関連記事

アイキャッチ画像の出典:Prefer