左から山田望氏、羽生雄毅氏、川島一公氏 Foovo(佐藤あゆみ)撮影

細胞農業の民主化を目指すインテグリカルチャーは、事業の黒字化が目前になったことを明らかにした。

18日に高輪ゲートウェイシティのシェアラボ「LiSH」で開かれた事業説明会で共同創業者兼CEO(最高経営責任者)の羽生雄毅氏は、「業界初の黒字化が目前まできました。今期決算で、事業として成立する見通しがほぼ確実に立ちつつあります」と述べた。

COO(最高執行責任者)の山田望氏によると、現在の収益は化粧品分野と受託共同研究が半分ずつを占める。

同社はIPOを視野に、2027年の国内における細胞性食品の上市に加え、自社技術を湘南ヘルスイノベーションパーク以外の拠点へ展開する計画だ。また、細胞農業を地域資源と結びつける地方創生モデルの構築にも取り組みを広げている。

2030年にプロテインクライシスが起こるとされるなか、羽生氏は「食料危機は値上げの形ですでに始まっています」と警笛を鳴らす。タンパク質に限らず食料価格全体の上昇が社会不安につながる可能性を指摘し、その解決策として細胞農業が持続可能な食料システム支えるだけでなく、新たな地方創生モデルになると考えている。

細胞農業による地方創生モデルへ

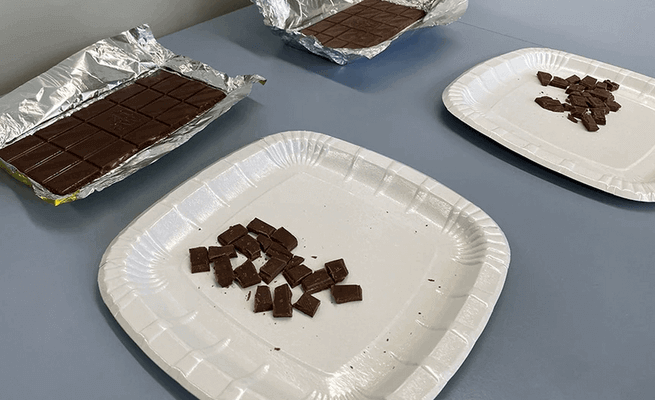

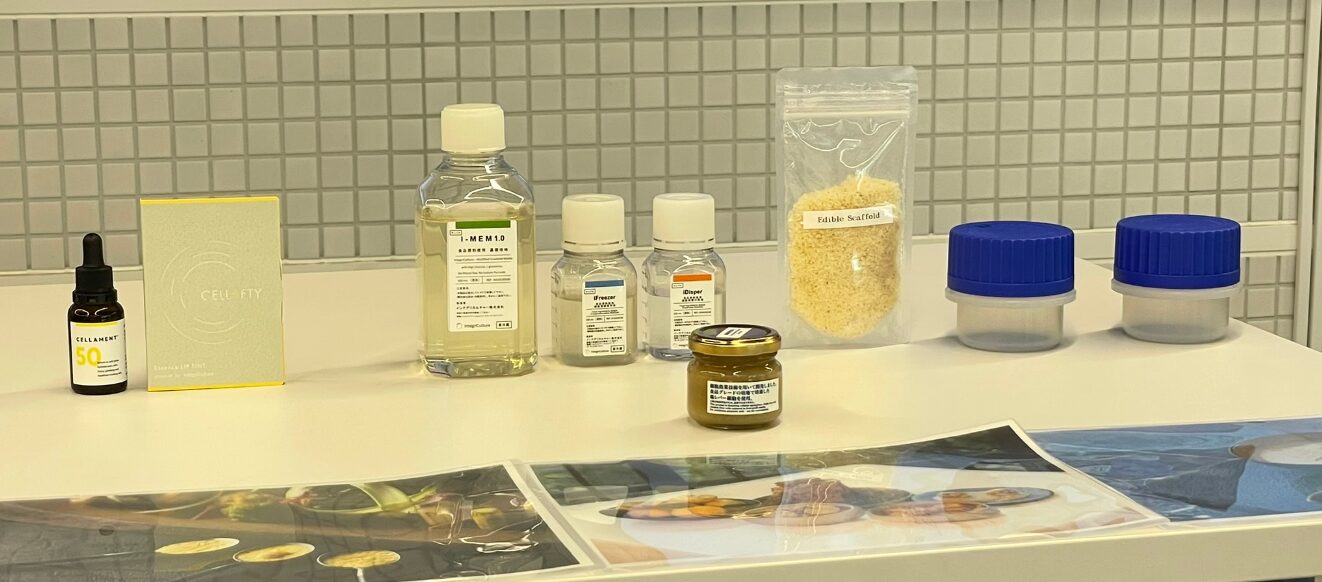

Foovo(佐藤あゆみ)撮影

インテグリカルチャーが地方創生モデルに踏み出す背景には、技術確立とエコシステム構築というこれまでの積み上げがある。

取材日:2025年11月18日

関連記事

アイキャッチ画像はFoovo(佐藤あゆみ)撮影