福井大学の研究チームは、培養肉の大量生産に向けて、可食性の多孔質足場を開発した。

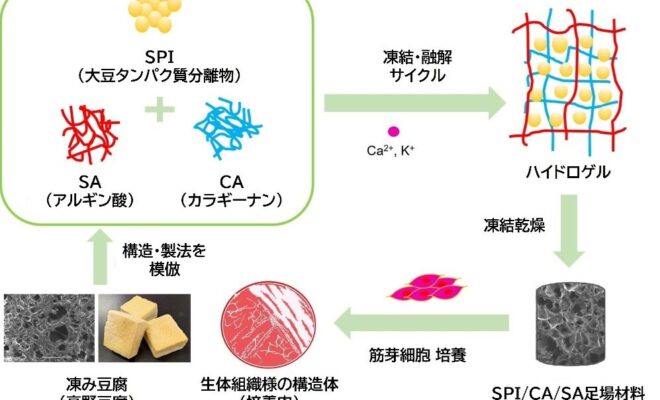

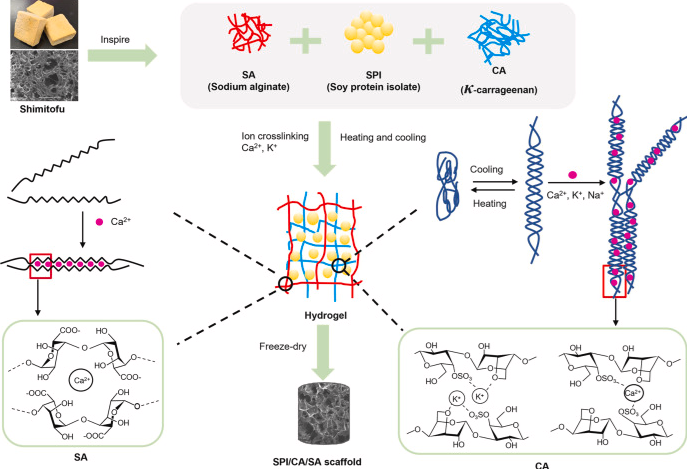

この足場は、大豆をベースとし、伝統的な食品である凍み豆腐(高野豆腐)の構造に着想を得て開発された。

研究成果は、Food Hydrocolloids誌に「Porous edible cryogel inspired by the production of shimitofu (freeze-dried tofu) for high-density cell culture in cultured meat」というタイトルで発表された。

培養肉は、持続可能な食肉生産の選択肢として注目されているが、その大量生産には、細胞が効率よく増殖し、組織化できる足場の開発が重要だとされる。従来の足場材料には、化学的架橋剤が使用されることが多く、可食性や安全性に課題があった。

また、細胞培養では、細胞が酸素や栄養分を適切に取り込むために、互いに連結した十分な空間が必要となる。特に、厚みのある足場材料では、スポンジ状の空隙構造が細胞の増殖に重要な役割を果たす。そこで研究チームは、凍み豆腐の製造プロセスに着目した。

凍み豆腐の製造では、豆腐を凍結する際に形成される結晶が豆腐の組織を破壊し、スポンジのような構造を生じさせる。次に、この凍結豆腐を熟成させ、ゆっくりと脱水した後に乾燥させることで、多孔質の特性を持つ食品となる。

研究チームは、この原理を応用し、大豆タンパク分離物(SPI)、海藻由来の多糖であるカラギーナンとアルギン酸ナトリウムを主成分とするハイドロゲルを作製した。

出典:Porous edible cryogel inspired by the production of shimitofu (freeze-dried tofu) for high-density cell culture in cultured meat

これをマイナス30度で凍結し、融解と再凍結を繰り返すことで内部にタンパク質の凝集と結晶を形成させ、最終的に凍結乾燥を行い、クライオゲルを作製した。クライオゲルとは、凍結とゲル化のプロセスを組み合わせることで生成されるスポンジ状の多孔質材料をいう。空隙の大きさや密度は調整可能だという。

研究チームがマウス筋芽細胞(C2C12細胞)を用いて足場材料としての適性を評価したところ、クライオゲル上で細胞の伸長と分化が確認され、筋線維の形成を促進する可能性が示された。

今後、研究チームは培養条件の最適化や細胞種に応じた足場材料の設計を進めるとともに、大量生産プロセスの確立を目指すとしている。

海外でも進む大豆由来の足場研究

出典:Soy Protein Amyloid Fibril Scaffold for Cultivated Meat Application

海外の研究機関でも、大豆タンパク質を活用した培養肉向けの可食性足場の開発が進められている。

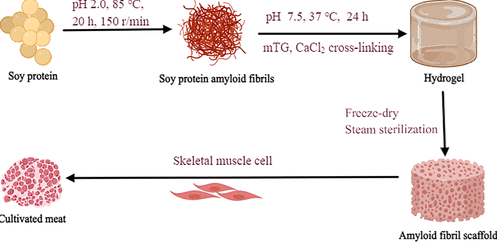

2023年の論文によると、中国の浙江工業大学は、大豆タンパク質のアミロイド線維(Soy protein amyloid fibrils)を微生物由来のトランスグルタミナーゼで架橋し、細胞の付着・増殖を促進する多孔質足場を開発した。

韓国、建国大学による2024年の研究では、大豆タンパク質とエンドウ豆タンパク質をアガロースや寒天と組み合わせてハイドロゲルを作製し、細胞培養への適性を比較した。結果、大豆タンパク質を使用したハイドロゲルの方が、細胞の接着性および増殖率が高かったことが報告されている。

また、台湾の国立中興大学は2022年、ゼラチンと豆乳を用いた食用足場によって筋組織と脂肪組織を積層した培養肉を製造する手法を報告している。これによると、ゼラチンと豆乳を用いた足場は、細胞が留まりやすい環境を提供し、培養細胞を正しい分化経路へと導くとともに、コスト削減にも寄与するという。

参考記事(プレスリリース)

凍み豆腐に学ぶ ~培養肉の大量生産のために可食材料から細胞培養足場材料を開発~

関連記事

アイキャッチ画像の出典:福井大学