2025年5月20日:更新

カタール・ドーハで5月8日に閉幕した第26回国際イスラーム法学アカデミー(IIFA)総会は、特定条件下で培養肉をハラールだと認める方針を示した。

アラビア語メディアによると、イスラム協力機構(OIC)に属するIIFAは培養肉の消費と販売を認める条件として、「細胞が、食べることが許される種で、かつイスラム法に従って屠殺された動物から採取されており、培地に血液などを使わず、信頼できる監督下で培養プロセスが実施されている」ことを挙げた。

ハラールとは、イスラム法で行って良いこと、食べても良いものを指す。

この判断は2024年2月にシンガポール・イスラーム評議会(MUIS)が認めた内容(細胞由来・培地がハラールであれば摂取可)と歩調を合わせる内容となる。

2023年9月には、サウジアラビアの著名なイスラム学者3名がGOOD Meatの協議要請に応じ、同様の条件を満たせば培養肉はハラールになり得るとの見解を示しており、複数のイスラム学者が概ね同一線上に立った形となる。

IIFAの総意は今後の各国ハラール認証基準の拠り所となる可能性が高い。

出典:IIFA

次回第27回総会の開催地に名乗りを上げたマレーシアでは、培養肉生産の可能性と実現可能性に関する研究を教育省(MoHE)が主導し、科学技術イノベーション省(Mosti)およびマレーシア国立バイオテクノロジー研究所(NIBM)と連携しながら、大学を通じて実施している。

マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は昨年6月13日のFacebook投稿で「政府は植物産業エコシステムの発展と技術導入に加え、培養肉など細胞性食品といった未来の食の可能性を探ることに注力しており、食品の品質と安全を保障するために包括的な調査を先行させる必要がある」と強調した。

培養ウナギなどシーフードを開発する現地スタートアップのCell AgriTechはペナンに国内初の培養肉工場の建設を進めている(2024年末に完成と発表されていたが、詳細は不明)。

今年3月には、マレーシア経済省が資金提供する培養肉の実現可能性調査の一環として、大学、主要な政府省庁、Cell AgriTechなどが参画する培養肉のワークショップが開催された。

イスラム教はキリスト教に次ぎ世界で2番目に大きな宗教であり、イスラム教徒は世界人口の約24%を占めるといわれている。培養肉のハラール対応は培養肉産業の成長エンジンとして注目される。

IIFA総会により“ハラール培養肉”の条件が国際的に可視化されたことで、各国の規制の相互承認が進めば、市場投入のタイムラインが加速する可能性がある。

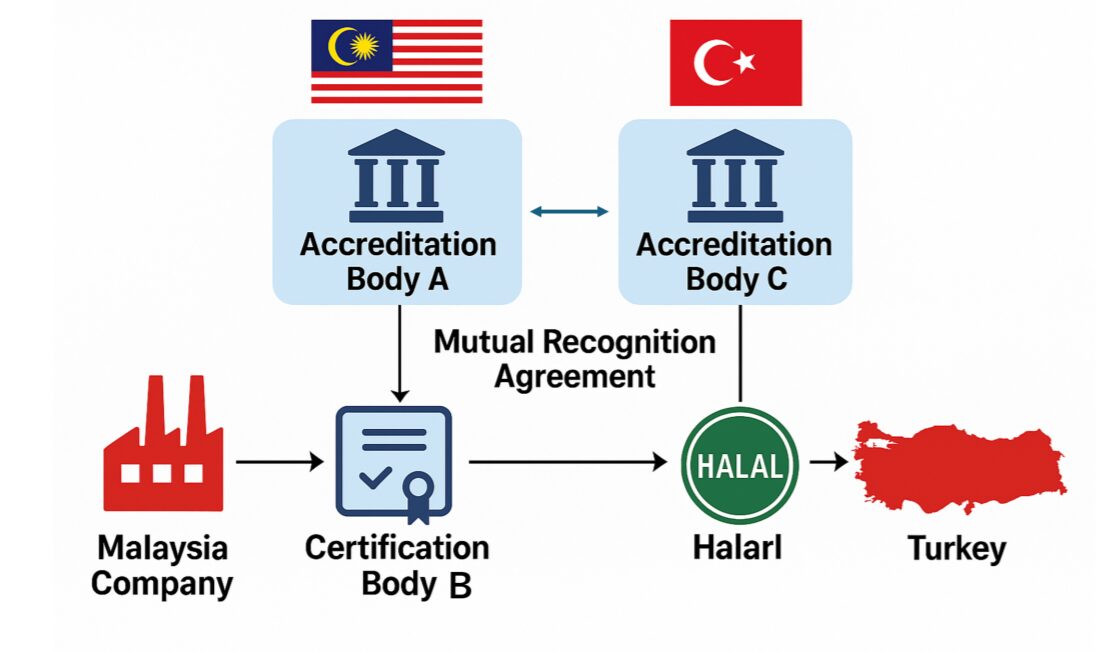

現に、イスラム協力機構(OIC)傘下の標準化機関SMIICは、ハラール認定機関(HAB)同士の相互承認協定を規定し、「ワンストップ・プロセス」による認証の相互受入れを明示している。

【例】

ChatGPTを用いてFoovo作成

マレーシア企業が、同国の認定機関A(HAB)によって認定された認証機関Bからハラール認証を取得している場合、トルコの認定機関C(HAB)が認定機関Aと相互承認協定に加盟していれば、トルコ側は認証機関Bによるハラール認証は信頼できると判断し、(通常の輸入登録などを除き)追加の認証なしで、マレーシア製品をトルコでハラールとして販売可能になることを意味する。

企業は細胞採取から最終製品までの完全なトレーサビリティと宗教法への適合を示すことが、ムスリム消費者の信頼を得て、培養肉の市場拡大を実現する鍵となるだろう。

※本記事は、アラビア語メディアをもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。

関連記事

アイキャッチ画像の出典:GOOD Meat