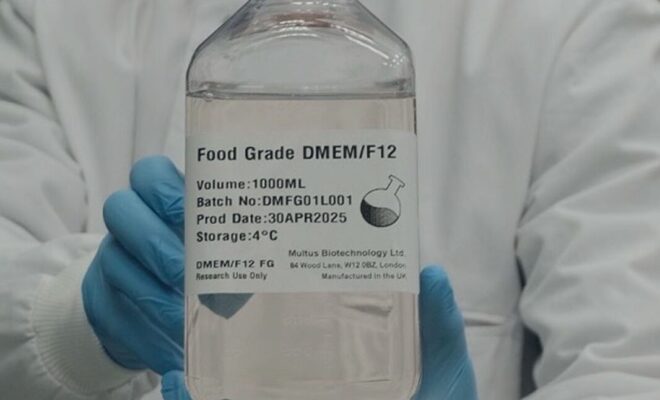

培養肉向けの非動物性培地を開発する英Multus Biotechnologyは今年5月、食品グレードの基礎培地「DMEM/F12-FG」を発売した。

プレスリリースによると、食品メーカー、飼料メーカーと共同で開発されたもので、医薬品グレードの従来品の代替として使用できる。

英Multus、食品グレードの基礎培地を発売

出典:Multus Biotechnology

細胞培養で使用される培養液は、「基礎培地」「血清成分」「成長因子」から構成される。

「基礎培地」にはアミノ酸、ビタミンなど基本的な栄養素が含まれており、これに細胞の増殖を促進する成長因子などを豊富に含んだ「血清成分」を加える。さらに、細胞によっては血清中の成長因子では補えない部分もあり、特定の「成長因子」も添加する必要がある。

しかし、培養肉の生産において、培養液はコスト全体の大きな割合を占めており、安価で食品グレードかつ倫理的に問題のない培養液の開発が進められている。現在では、「基礎培地」「無血清培地」「低コストの成長因子」への移行が進みつつあり、研究の焦点もこの方向に移行している。

Multusは、これまでに繊維芽細胞向けの非動物性・代替血清培地「Proliferum B」や、今年6月末には豚の脂肪由来幹細胞向けに特別に設計された非動物性・代替血清培地「Proliferum P」を発表している。

さらに2024年2月には、培養肉企業を支援するために世界初となる培地製造施設を開設。これにより年間最大500トンの培養肉生産をサポートできるようになった。

国産培地開発も前進、循環型モデルの構想も

出典:インテグリカルチャー

Multusのほかに国内でも、食品グレードの基礎培地を開発する動きはある。

インテグリカルチャーは2022年10月、食品原料由来の基礎培地「I-MEM(アイメム)」の受注開始を発表した。2023年9月には酵母エキスを用いた食品原料由来の基礎培地「I-MEM 2.0」の開発に成功した。

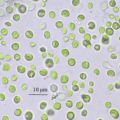

また、東京女子医科大学の清水達也教授は、基礎培地が穀物に由来する問題点を以前より指摘。培養肉が大量生産されるようになると、基礎培地も大量に必要になるため、結果として、大量の穀物が必要となり、化学肥料に依存することになる。

清水教授らは、基礎培地に藻類を活用する研究を進めるとともに、培養廃液を藻類の培養に再利用する循環型システムも構想している。今年3月にはCircular Cell Culture株式会社を設立し、東京女子医科大学初のベンチャーとして認定された。

Multusが「DMEM/F12-FG」を投入したことで、食品グレードの基礎培地がグローバルで実装段階に入りつつある。しかし、基礎培地の商業利用という点では、インテグリカルチャーが2022年に「I-MEM」を発表・受注開始しており、日本発のソリューションが一歩先んじているのも事実だ。

今年になり米WildtypeがFDAから「質問なし」のレターを取得し、培養サーモンの米国レストランでの提供が開始された。また、新たにオーストラリア・ニュージーランドで培養肉の販売が認められた。

培養肉・魚の解禁エリアの拡大を背景に、食品グレードの基礎培地の供給体制やコスト競争力が、今後の市場成長を支える可能性がある。先行する国産技術と、量産体制を整えたMultusの展開が、グローバル市場にどう影響するかが注目される。

※本記事は、プレスリリースをもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。

関連記事

アイキャッチ画像の出典:Multus Biotechnology