Cultured Meat Symposium主催者のAlex Shirazi氏

2025年3月27日、細胞農業に関わるスタートアップや業界関係者を対象にした培養肉シンポジウム「Cultured Meat Symposium Japan(CMS Japan)」が渋谷で開催された。

これまでアメリカで開かれてきた同シンポジウムが日本で行われるのは今回が初であり、国内外から約65名が参加した。

今回の開催は、日本細胞農業協会理事・岡田健成氏が2024年にアメリカのCMSに参加した際に出会った、ポッドキャスト「Future Food Show」主宰のAlex Shirazi氏との縁によって実現。

岡田健成氏 Foovo(佐藤)撮影

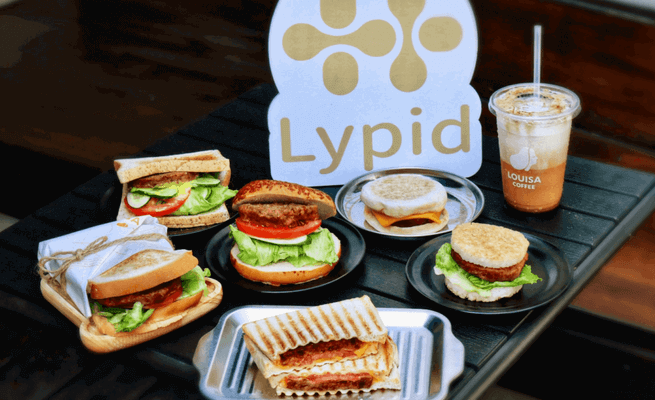

年末の構想立ち上げからわずか3ヶ月で、イギリスのHoxton Farms、アメリカのBalletic Foods、Livestock Labs、シンガポールのUmami Bioworks、日本のインテグリカルチャーやオルガノイドファームなどが一堂に会した。

Alex Shirazi氏 Foovo(佐藤)撮影

開会挨拶に立ったShirazi氏は、「カリフォルニアのPlug and Playで開催したCMSを、日本のPlug and Playで開催できて光栄です」と語り、幼少期にたこ焼きを初めて見たときの“恐れ”の記憶を引き合いに、「今は恐れられているかもしれない培養肉も、将来は全く“当たり前”になるでしょう」と、細胞農業の未来に希望をこめた。

サプライチェーンの未整備という課題

羽生雄毅氏 Foovo(佐藤)撮影

関連記事

アイキャッチ画像はFoovo(佐藤)撮影