写真はイメージ画像

日本で江戸時代から食されてきたウナギは絶滅危惧種に指定され、マグロなどの水産資源と同様、その存続が危ぶまれている。ウナギを絶滅から救い、安定供給するために、日本では2010年にウナギの完全養殖が実現された。

一方、最新テクノロジーを活用してウナギを後世に残そうと取り組む研究者がいる。北里大学海洋生命科学部の池田大介准教授だ。池田氏は3年前から細胞培養によるニホンウナギ培養肉の基礎研究を進めているが、構想自体は20年程前からもっていた。

培養ウナギの研究開発について、池田氏の現在の取り組みを聞いた。

培養ウナギに興味をもったきっかけ

池田氏が培養魚の開発に興味をもったきっかけは2段階だった。

最初のきっかけは、マウス、ラットの株化筋芽細胞が樹立されていたことだった(株化とは「不死化、つまり長期間細胞分裂できる状態」を意味する)。

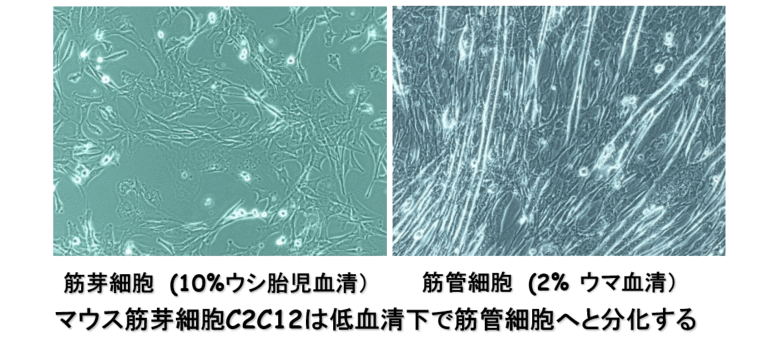

マウス、ラットなど哺乳類の株化筋芽細胞を血清状態で培養すると、細胞は分裂する。血清を少なくした低血清状態にすると、細胞は分裂せずに分化する。つまり、栄養状態を変えることで、細胞を増やしたり、成長させたりすることが可能となる。

池田大介准教授 インタビューにて

現在、不死化された哺乳類の筋芽細胞を使った筋発生や筋分化の研究が精力的に行われている。魚でも不死化された筋芽細胞を作りたいという考えが20年程前からあった。

「低血清状態にすると、マウスの筋芽細胞が融合して多核化して筋管細胞になります。これを使った実験が哺乳類でできていましたが、筋芽細胞を魚でも作りたいなと思ったのがきっかけでした」

この写真はマウスの株化筋芽細胞が低血清下で筋管細胞へ分化する様子を表している(写真右)。写真で「2% ウマ血清」は低血清状態であることを意味している。

池田氏提供画像

研究開始を後押ししたのは、2013年に発表された培養肉ハンバーガーだった。

オランダのモサミートが世界で初めて培養肉ハンバーガーを発表、これをきっかけに「培養肉」という言葉が世間でも聞かれるようになった。当時は1つのハンバーガーが3000万円以上と現実離れした価格であったため、培養肉に否定的、無関心な見方もあったが、池田氏は「面白い」と思った。

こうして3年前からニホンウナギの培養肉の基礎研究を開始した。

培養ウナギ肉の2つの開発戦略

ウナギ

培養ウナギの開発にあたり、2つのアプローチを採用している。

① ウナギの筋組織から筋細胞を分離して培養する。ウナギにもともとある筋肉を増やすイメージだ。

② ウナギ線維芽細胞を筋細胞へ分化させる。これは、ウナギの別の細胞を筋管細胞に分化させて増やすイメージとなる。

①ウナギ筋組織から筋細胞を分離して培養する

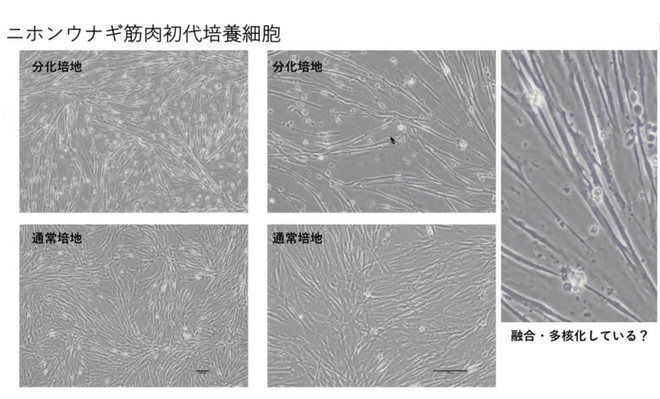

この写真は、低血清状態でニホンウナギの筋細胞を分化させた様子を示している。

池田氏提供画像

哺乳類と同様に、成長因子がたくさんある血清状態では細胞は分裂するが(写真下段の通常培地)、低血清にすると細胞は分裂せず、融合し、多核化(1つの細胞にたくさんの核がある)する(写真上段の分化培地)。

右側の写真からは融合・多核化している可能性がうかがえるが、実際に筋細胞同士が融合しているかどうか、検証が必要となる。

筋細胞の分化には難しさがあるという。筋前駆細胞の状態を保ったまま不死化させるのは難易度が高い。

「何回も培養(継代)するうちに線維芽細胞だらけになってしまいます。筋細胞の形質を残したまま不死化できればいいですが、難しいです」。

これに対し、線維芽細胞は入手しやすいうえ、簡単に不死化するという。そこで、既存の線維芽細胞を筋細胞へ分化させるアプローチにも取り組んでいる。

②ウナギ線維芽細胞を筋細胞へ分化させる

マウスの線維芽細胞にアザシチジンというDNAメチル化阻害剤を添加すると、軟骨細胞や脂肪細胞に分化する。魚でも同じことができるのではと考えた池田氏は、ゼブラフィッシュの線維芽細胞にアザシチジンを添加して、生じる変化を確認した。

※ゼブラフィッシュは世代時間の短さや飼育の容易さなどの理由で、生命科学の研究で広く利用されている小型の魚。

この写真はその変化を示している。

関連記事