イスラエルの代替肉企業Future Meatは、自社の培養鶏肉の生産コストを1/4ポンド(約113g)あたり7.5ドル(約780円)まで削減したことを発表した。

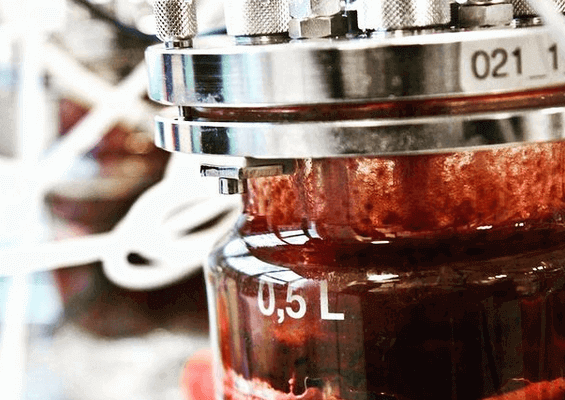

プレスリリースの中で、2021年前半にパイロット工場の稼働を開始し、1年半以内に商品を市場投入する予定であることも明らかにした。

同社はこれにあわせてコンバーティブル・ノートで2675万ドル(約28億円)を調達。この資金で、生産のスケールアップ、研究開発を加速するとしている。

世界初の培養肉バーガー登場から8年後の快挙

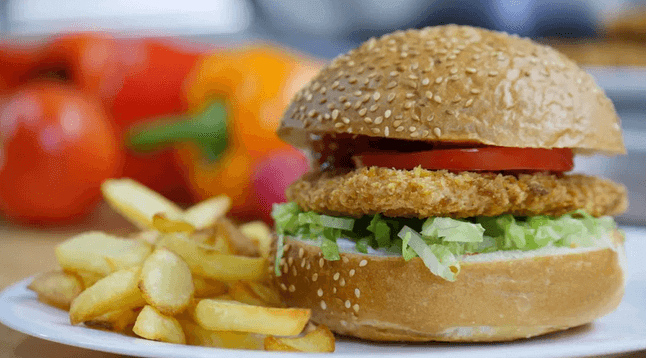

世界で初めて登場した培養肉ハンバーガーといえば、マーク・ポスト教授がバーガーを持つこの写真が有名だ。

約3500万円するバーガーを発表するマーク・ポスト教授 出典:Mosa Meat

写真に写るハンバーガーパテは2013年当時、約3500万円した。

この時から、世界中の培養肉企業が「高コスト」という培養肉開発の課題に向けて取り組み始めた。

動物を殺さず、一片の組織から採取した細胞を成長させて動物肉よりクリーンな肉を作れるようになっても、これまでの肉と同価格、あるいは少し高いくらいでなければ、消費者は手に取らない。

従来の肉と同価格の培養肉を提供することは、創業当初からのFuture Meatの使命だった。

そしてついに、3年かけて1000分の1のコストダウン、7年かけて28000分の1のコストダウンに成功した。

植物肉と培養肉のハイブリッド肉

Future Meatは培養肉を市場に早く投入するために、他社と異なる戦略をとる。

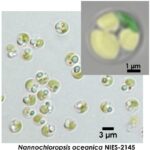

他社の多くが植物肉か培養肉のいずれかを作るのに対し、同社は植物性タンパク質と細胞ベースの鶏肉をブレンドしたハイブリッド商品を開発する。

ハイブリッドにする理由は、100%培養肉を開発するよりも市場投入しやすいからだ。

出典:Future Meat

植物性タンパク質と細胞ベース肉の割合は公開されていないが、従来の鶏肉と同じ見た目、口当たり、匂い、味がするという。

植物性タンパク質の原料には、大豆、えんどう豆、きのこなどを使用。植物性タンパク質は培養肉より食感・栄養面で優れているという。

そして、風味、香りなど、植物肉では補えない「肉を食べている感覚」を培養肉が補う。

まさに、両者のいいとこどりをした代替肉といえる。

Nahmias氏には4人の子供がおり、みな植物肉商品は特に嫌いだというが、Future Meatの肉は食べてくれるという。

培養肉の川上に入り込む「Cultured meat as a Service」

左からMoria Shimoni氏、創業者Yaakov Nahmias氏、CEOのRom Kshuk氏 出典:Future Meat

多くの培養肉企業は、自社で生産ラインを構築し、自分たちが作った培養肉を消費者や外食産業に届けようとしている。

Future Meatの最終ゴールは違う。

関連記事

アイキャッチ画像の出典: Future Meat