出典:ファーメランタ

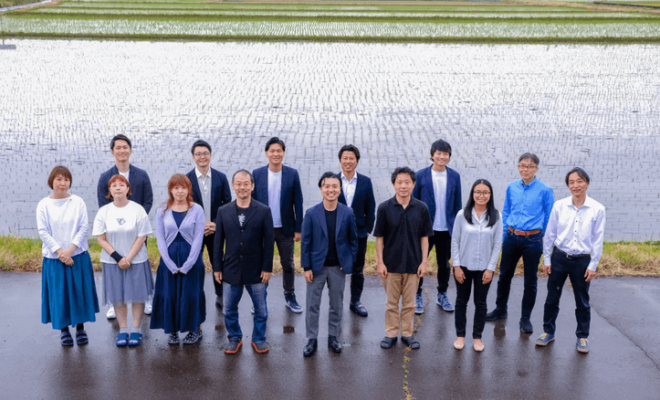

合成生物学により天然由来の希少な有用成分を発酵生産する日本のファーメランタは先月末、シリーズAラウンドで20億円の資金調達を実施した。

これにより同社の累計調達額は48億円となった。

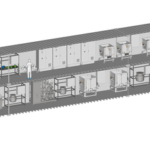

調達した資金で、開発パイプラインを拡大し、ラボからパイロットスケールへのスケールアップを進める。さらに、開発製造受託機関(CDMO)を通じ、開発パイプラインのサンプル試作、量産化の実証も進める。

ファーメランタは、石川県立大学発のベンチャー企業として2022年に設立された。合成生物学によるバイオものづくりに取り組んでおり、植物など天然由来の希少な有用成分を微生物発酵で生産する。開発対象は、医薬品、化粧品、機能成分、香料、農薬、飼料添加物など多岐にわたる。

研究チームは2008年に世界で初めて、植物二次代謝産物であるアルカロイドを微生物発酵で生産することに成功した実績を有する(アルカロイドにはモルヒネ、コデインなどがあり、医薬品に使用される)。

昨年には農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業に採択され、現在、3,000リットル規模のバイオリアクターを有するパイロット工場の建設を進めており、来年5月に竣工予定となる。

国家戦略に位置づけられる「バイオものづくり」

出典:ファーメランタ

バイオものづくりとは、微生物や動植物などの細胞によって物質を生産することを指し、医薬品、化粧品、バイオ燃料、プラスチック原料から食品など、さまざまな産業分野で利用される技術となる。

政府の「バイオエコノミー戦略」によると、フードテックの文脈では微生物を「ミニ工場」として有用物質を生成する精密発酵や、細胞自体を増殖させる細胞性食品(培養肉など)などがあてはまる(PDF p8)。

「バイオエコノミー戦略」では2030年の市場規模目標として53.3兆円を掲げ、2030年までに官民投資額を年3兆円規模に拡大することを目標にかかげている(p17)。

2022年度には、経済産業省を中心としたグリーンイノベーション基金事業、バイオものづくり革命推進事業などを含む、総額1兆円規模の大型予算も措置され、国家プロジェクトとして始動した(p3)。

微生物発酵で希少成分の安定供給へ

出典:ファーメランタ

ファーメランタは、バイオものづくりの中でも注目される合成生物学に注力している。

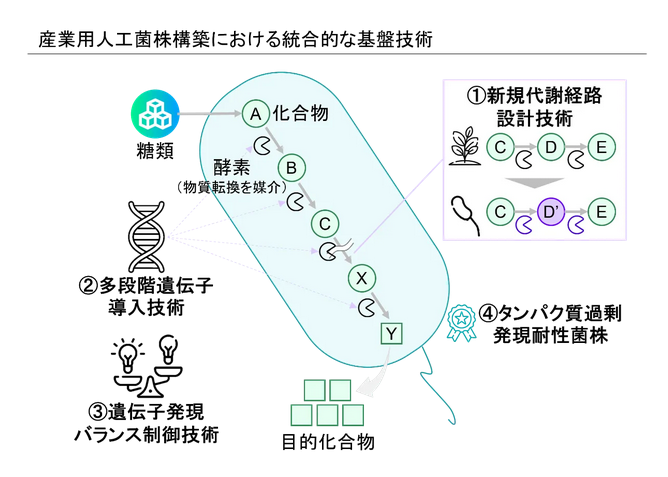

従来の応用微生物学や遺伝子工学が自然界にある機能の「発見と改変」に重点を置くのに対し、合成生物学は「自然界に存在しない新たな機能を創出」できる点が特徴となる。同社はこの技術を基盤に、微生物を工場として、分野や構造を問わず、低分子から高分子まで幅広い化合物を安価に生産できる仕組みづくりを進めている。

同社は大腸菌内で改変型生合成経路の構築に成功し、20以上の外来遺伝子を1菌体に導入・発現する多段階遺伝子導入技術を確立した。

さらに、目的物質の生産効率を向上させる遺伝子発現バランスの最適化技術、タンパク質過剰発現耐性菌株(大量のタンパク質を作らせても成長停止が起きにくい菌株)の作出など、独自技術を構築した。これらの基盤技術を組み合わせて、20段階以上の生合成経路を細胞内に構築している。

2023年6月の発表では、培養液1Lあたりグラムスケールで目的物質を発酵生産することを可能にしていた。

現在の開発対象は、設立当初の医薬品原料1テーマから、10テーマ以上に拡大した。

一部の化合物では、既存市場の製品単価を下回る収量をラボスケールで達成しており、ベンチスケールでも再現性の高い生産実証を実現している。最新の発表では、1バッチあたり数十グラムの生産を実現している。今後、CDMOとの提携を通じ、1バッチあたり数十~数百キログラムへのスケールアップを目指している。

ファーメランタは今年8月、特設ラボを併設した東京オフィスを開設した。4月にはアメリカに事業開発拠点を設け、今後、フランスなど欧州市場でも事業開発を進めていくとしている。

ファーメランタは、希少で有用でありながら、植物抽出など従来の手法では安定調達しにくい領域に、合成生物学で切り込もうとしている。

今回新規で出資した慶應イノベーション・イニシアティブも「高コスト・低純度・環境負荷の大きい既存の製造手段に代わる革新的な手法」だと評価しており、同社の技術が「新たな産業モデルを切り開く可能性」に期待を寄せている。

北米・欧州を視野にいれた同社の取り組みは、日本発のバイオものづくりが国際市場に挑むモデルケースとなりそうだ。

※本記事は、プレスリリースをもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。

関連記事

アイキャッチ画像の出典:ファーメランタ