食品・飼料用の代替タンパク質源としてマイコプロテインを開発するフィンランド企業Enifer(旧称EniferBio)は今月、マイコプロテインの商用工場建設に向けて1200万ユーロ(約19億円)の助成金を獲得した。

新工場は、フィンランド南部のウーシマー県に建設予定であり、本格稼働すると年間3000トンのマイコプロテインを製造できる見込みとなる。マイコプロテイン3000トンは、牛3万頭の肉タンパク質にほぼ匹敵しながら、炭素排出量を最低でも20分の1に抑えることができる量だという。

Eniferによると、この工場は2025年末までに建設を完了し、2026年の稼働開始を予定している。同社はスケールアップ後は、1kgあたり4-5ユーロ(約640~800円)でマイコプロテインを生産できると見込んでいる。

早すぎた先見性

出典:Enifer

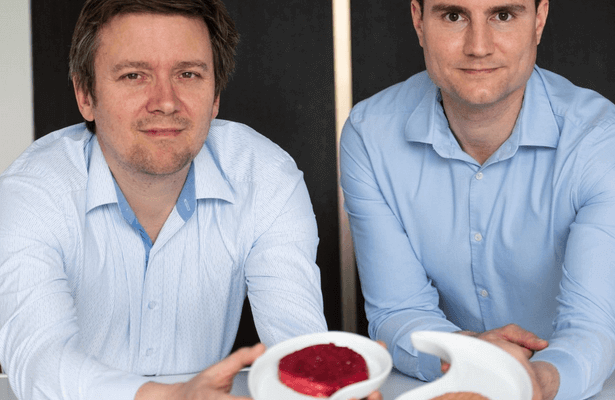

VTTフィンランド技術研究センターのスピンオフ企業であるEniferは、独自マイコプロテインPEKILOを商用化するために2020年に設立された。

同社は新しい企業だが、マイコプロテインPEKILOには50年以上の歴史がある。

PEKILOは1970年代に、フィンランドの林業技術者により開発された。林業副産物から作られたPEKILOは、1975年から1991年にかけてフィンランド国内で持続可能な飼料タンパク質として使用されていた。

90年代以降の空白の30年間に何が起こったのか。

PEKILOの始まりは、Otto Gadd氏が、製紙で生じる副産物の亜硫酸パルプ廃液の表面でAspergillus nigerが繁殖することに注目したことだった。同氏は、林業廃棄物を活用してタンパク質を開発することで、林業廃棄物を削減し、林業に新たな製品をもたらせる可能性を見出した。

出典:Enifer

単細胞タンパク質の研究が酵母や細菌を対象としていた当時、Gadd氏らはこの場合の生物は糸状菌であるべきだという確信のもと、研究を継続した。

1970年代には15,000Lのバイオリアクターを建設するに至るが、パルプ工場のプロセスのアップデートにより、原料となる亜硫酸パルプ廃液が事実上、得られなくなる。これにより、工場は稼働を停止したが、研究者たちは諦めなかった。1970年代から1980年代にかけて、PEKILOについて食品用途の活用も模索し、Quornの菌株との比較では、PEKILOも食用に適していることが判明した。

しかし、原料が入手困難になったことに加え、1990年代に予想されていた「プロテイン・ギャップ」が現実のものとならなかったことが決定打となる。代替タンパク質に対する需要の低さから、研究を引き継ごうとする人はいなかった。

2017年、30年近い沈黙を経て、VTTフィンランド技術研究センターで再びPEKILOが注目され、Enifer誕生にいたる。

50年越しの使命:食品用途で承認を目指す

出典:Enifer

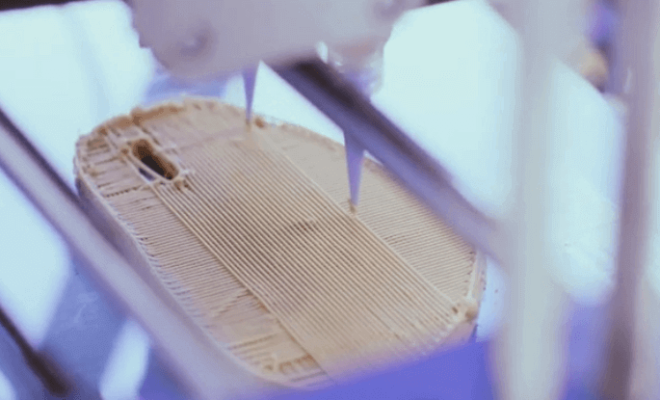

Eniferは、オリジナルのプロセスをさらに進化させ、食品グレードの原料を開発した。この製品は、最大55%のタンパク質と35%の食物繊維を含んだ粉末で、味も色もニュートラルで、食品用途の植物性タンパク質と同様の方法で使用できるものだという。さらに、現在のPEKILOのプロセスでは、さまざまな産業や地域で発生する副産物を使用できるよう最適化されている。

Eniferが食品用途としてのPEKILOの新規性についてフィンランド当局に問い合わせた資料によると、同社は真菌の1種であるPaecilomyces variotiiを使用している。研究者たちは1970年代の時点で、Paecilomyces variotii KCL-24が連続生産に最適な真菌であると結論付けていた。

Eniferは今年上半期中に食品グレード原料として規制当局への承認申請を予定している。目指す市場は、欧州、アメリカ、シンガポールだ。フィンランド当局は、PEKILOは新規食品に該当すると結論付けているため、欧州よりもシンガポールで先に承認されると思われる。

同社はこれまでに、Nutrecoのグローバルな水産飼料部門であるSkretting、ペットフードメーカーのPurina、消費者向け食品を展開するValioなど、飼料・食品業界の大手企業と継続的なパートナーシップを締結している。

「PEKILOの最初の開発者にとって重要な目的は、この驚くべきタンパク質源を食品用途に活用することでした。50年以上の歳月を経て、ついにこの使命を達成できることは、Eniferにとって非常に光栄なことです」

(Eniferの共同創業者兼CEO(最高経営責任者)のSimo Ellilä氏)

参考記事

Enifer secures €12 million grant to build a first-of-its-kind mycoprotein ingredient factory

関連記事

アイキャッチ画像の出典:Enifer