出典:首相官邸

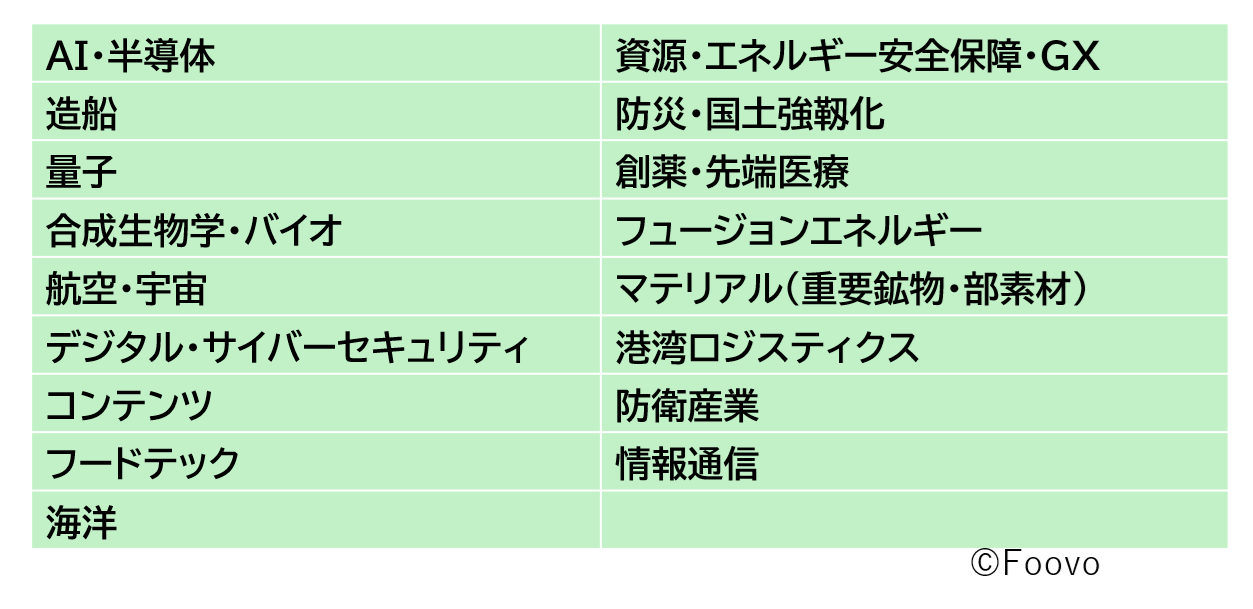

政府は今月4日、第1回日本成長戦略本部の初会合を開催し、「フードテック」、「合成生物学・バイオ」、「人工知能(AI)・半導体」など17の戦略分野を発表した。

高市首相は「日本の供給構造を抜本的に強化して『強い経済』を実現する」と述べ、成長戦略の要は「危機管理投資」であると説明。リスクや社会課題に対し、官民連携の戦略的投資により先手を打って供給力を根本から強化する必要性を強調した。

政府は2026年夏をめどに「成長戦略」を取りまとめる予定で、早期に「日本成長戦略会議」を開催し、重点事項の検討を進める見通しだ。

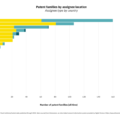

戦略分野は下記の17分野で、フードテック担当は農林水産大臣となるほか、有識者12名が構成員として選ばれた。

Foovo作成

今後は、各分野の担当大臣を中心に「官民投資ロードマップ」を策定する。投資内容や時期、目標額を示し、成長率など日本経済にもたらす影響を定量的に示す方針だ。研究開発から事業化、海外展開までを見据え、規制改革など新たな需要の創出や市場拡大を図る。

「国家戦略セクター指定は、歴史的な転換点」

出典:首相官邸

これまでも日本では、フードテックを成長産業として育成しようとする政府の動きがみられてきた。

岸田文雄前首相は2023年2月、細胞性食品などの代替タンパク質技術を「持続可能な食料供給の実現の観点から重要な技術だ」と評価し、日本国内のフードテック産業の育成に向けた法整備を進める意向を示していた。

内閣府・経産省主導の「バイオエコノミー戦略」や、農水省主導の「みどりの食料システム戦略」などでも、フードテックは重点分野として位置付けられてきた。一方で、Foovoの認識では、AIや量子などと並ぶかたちで、首相主導の国家成長戦略構想においてフードテックが独立した重点分野として位置付けられたのは今回が初めてとなる。

フードテック分野では、食料安全保障の強化や持続可能な生産体制の確立が求められている。プラントベース食品、培養肉など細胞性食品、精密発酵、マイコプロテイン、フードロボットといった先端技術の社会実装を通じ、新たな産業創出への期待が高まっている。

高市首相が掲げる「供給力を抜本的に強化する」という方針のもと、これまで個別省庁の施策として位置づけられてきたフードテックは今後、国家レベルの戦略を担う一分野として本格的に政策体系に組み込まれていく見通しとなる。

Good Food Institute JapanでManaging Directorを務める洪貴美子氏は、Foovoのメール取材に対し、今回の決定を次のように評価する。

「日本政府による『フードテック』の国家戦略セクター指定は、歴史的な転換点です。これは、フードテックが単なるトレンドではなく、日本の国家・経済安全保障を担う中核産業として公式に位置づけられたことを意味します」

洪氏はさらに、今後の取り組みの方向性について次のように述べた。

「日本の強みは、中長期的な視点で産業を創出できる点にあります。ただし、このVUCA(*)時代において、その強みを最大限に活かすためには、『競争の前に、協力と連携』をもって市場創出することが不可欠です。

既存産業が持つ巨大なアセット(資産・技術)と、スタートアップのスピードや革新的なイノベーションを、いかに迅速かつ効果的に融合させるかが鍵となります」

*:volatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった造語。不確実性や予測困難など変化の激しい状況を指す。

※本記事は、首相官邸発表およびメール取材をもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。

関連記事

アイキャッチ画像の出典:首相官邸