培養肉を開発する東京大学の竹内昌治教授らの研究グループは、内部が空洞になった中空糸を活用し、組織内部まで均一に栄養を行き渡らせることにより、厚みのある約11グラムの培養鶏肉の生成に成功した。

研究成果は「Scalable tissue biofabrication via perfusable hollow fiber arrays for cultured meat applications」と題する論文にまとめられ、2025年4月16日付けでTrends in Biotechnologyに掲載された。

プレスリリースによると、これまでの培養肉製法では、組織の外部からの栄養供給に依存していたため、厚みのある組織を構築する際、中心部への酸素や栄養の供給が不十分となり、細胞の壊死を引き起こすという課題があった。壊死は、食感がばらついたり、風味成分が低下したりなど、実用化の障壁の一つとされていた。

竹内研究室では、日清食品ホールディングスと共同で、ウシ筋芽細胞とコラーゲンを用いたモジュール型シートを積層させることで、昨年夏に5.5cm×4cm×1.5cmの培養牛肉の生成に成功している。

このようなモジュールを積み重ねるボトムアップ型の手法とは別に、動物体内と同様に、あらかじめ複数の血管様構造を備えた状態で組織を形成するトップダウン型の手法として、このたび、中空糸を活用した新たなアプローチの成果が発表された。

中空糸とは、ストローやマカロニのように中心部が空洞となっている繊維状の糸をいう。

出典:Scalable tissue biofabrication via perfusable hollow fiber arrays for cultured meat applications

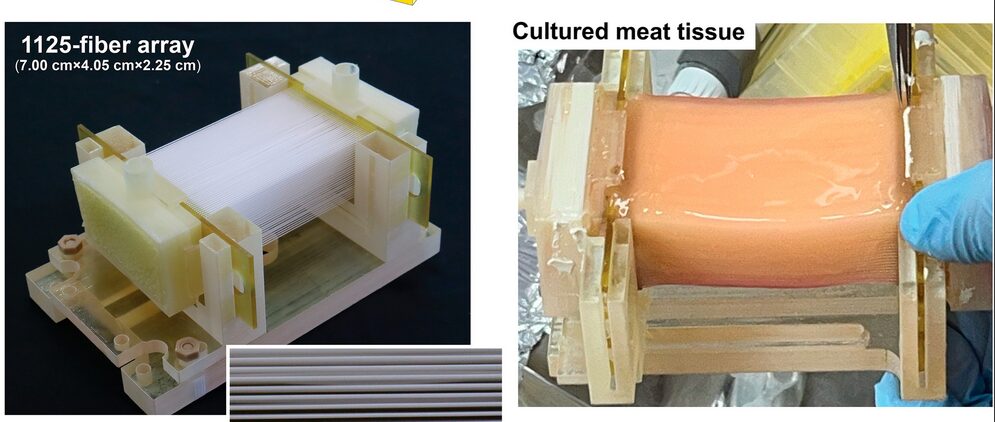

竹内教授らは、この中空糸を均等に並べた独自の培養装置(中空糸バイオリアクター/ hollow fiber bioreactor:HFB)を開発した。中空糸を血管に見立て、装置の両側をつなぐように複数本を配列し、その一端を培養液に接続することで、栄養や酸素を効率的に供給できる構造となっている。

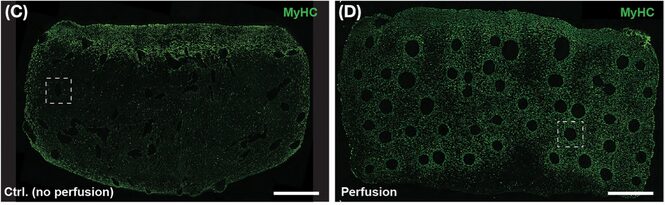

使用した中空糸には半透性の膜が用いられており、栄養や酸素など特定の分子のみを透過させることができる。この仕組みにより、栄養や酸素が糸の内側から徐々に細胞周辺へと供給される。結果として、組織中心部においても細胞の壊死が抑制され、噛みごたえの指標が向上し、風味の改善も示唆された。

灌流なし(C)と灌流あり(D) 出典:Scalable tissue biofabrication via perfusable hollow fiber arrays for cultured meat applications

論文によると、まず50本の中空糸を用いてセンチメートル規模の培養肉の生成に成功し、灌流培養の有効性を形態・機能・栄養の面から確認した。

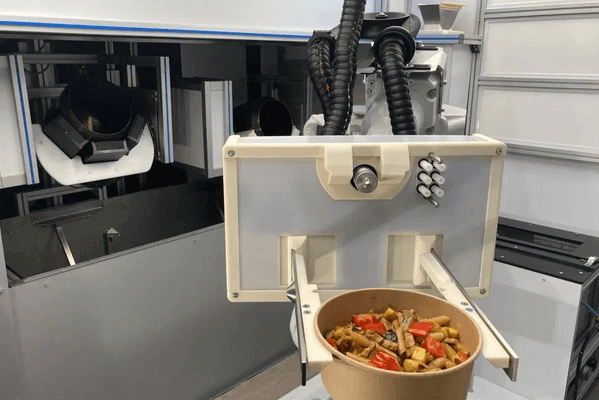

さらに、ロボットによる自動化技術を用いて1125本の中空糸を用いた装置へとスケールアップした。これにより、厚みのある約11グラムの培養鶏肉の生成に成功。これにより、研究グループは中空糸バイオリアクターを用いて、センチメートル規模の培養肉の生成と、そのスケーラビリティの実現可能性を示した。

1125本の中空糸の間には、鶏由来の線維芽細胞(UMNSAH/DF-1)を含むハイドロゲルが充填され、流速7.5ml/分で5日間にわたり灌流培養が行われた。完成した組織から中空糸を取り除いた後の重さは約11.1gであった(下記写真)。

中空糸を抜き取った培養鶏肉 出典:東京大学

中空糸の直径は約0.3〜0.35mmで、約699μmの等間隔で精密に配列されている。これにより、培養組織全体への栄養および酸素の均一供給が実現し、細胞分布や筋線維の配向の均一性も向上したとされる。

本研究は、培養肉の「ホールカット」製品化において、これまでのボトムアップ型のモジュール積層型とは異なるトップダウン型の手法による実現可能性を示したものであり、培養肉の自動化・大量生産への道を開く重要な技術的成果といえる。

中空糸バイオリアクターを活用する事例は海外でも確認されている。2016年に設立されたイギリスのCellular Agricultureもその1社であり、中空糸バイオリアクターの拡張性を検証するために、昨年、Innovate UKから資金提供を受けた。

参考記事(プレスリリース)

内部まで生きたまま!分厚い培養肉の構築に成功――栄養物質の内部灌流による培養肉の作製方法を開発――

関連記事

アイキャッチ画像の出典:東京大学