Foovo(佐藤あゆみ)撮影

10月8日-10日にパシフィコ横浜で開催された「BioJapan 2025」では、培養肉で知られる細胞性食肉の実物が複数展示された。

国内企業の技術進展を象徴する展示が目立ち、試作品の開発、副産物の活用、産官学連携による取り組み、独自の培養技術など、国内の細胞性食品産業の進展を印象づけた。

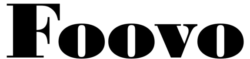

インテグリカルチャーは、2021年に発足した「CulNetコンソーシアム」や、昨年始動したB2Bマーケットプレイス「Ocatté Base(勝手場)」などを通じて、細胞農業の社会実装を加速させている。

BioJapanでは、アヒルの細胞を培養した試作品を展示。事業企画部の田中啓太氏は「週1キログラムの生産体制は整っている」と説明した。

食品グレード培地で培養した試作品(手前の瓶) Foovo(佐藤あゆみ)撮影

同社は現在、天然水や醸造副産物を細胞培養に活用する取り組みを進めている。各地の水や副産物を生産プロセスに取り込むことで、地域の特色を反映した細胞性食肉の生産を目指している。

田中氏は「将来的には各地に装置を設置し、現地での生産を可能にしたい。細胞農業に対するイメージをより良いものにしたい」と語った。

麹菌などを用いたマイコプロテイン生産では副産物のアップサイクルが広がっているが、細胞性食肉分野での活用はまだ例が少ない。インテグリカルチャーの挑戦は、食料生産の持続可能性に加え、若者が地元で働き、地域に産業と人の循環を生む地方創生のモデルとしても期待される。

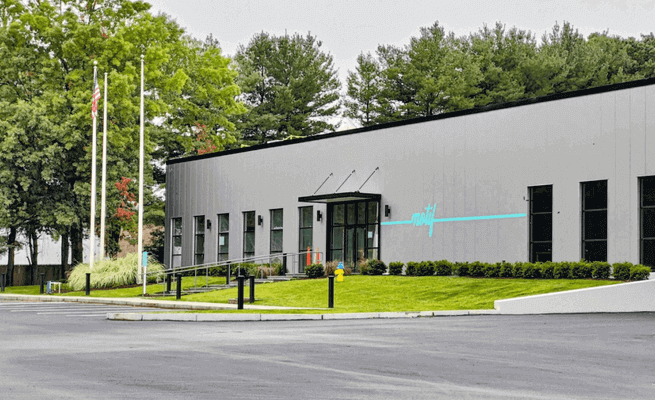

NEDOのブースでは、ZACROS、TOPPAN、島津製作所が大阪大学と共同開発した3D細胞培養技術で作製した細胞性牛肉が展示されていた。7cm×3cm×1.5cmの霜降りの細胞性牛肉だ。

3社は、2023年度から2027年度までの5年間、「バイオものづくり革命推進事業」のもと技術開発を進めており、今回の展示はその進捗成果を示す場でもあった。

Foovo(佐藤あゆみ)撮影

細胞に独自材料を加え細長い形状のファイバーを作製し、筋ファイバー、脂肪ファイバー、血液ファイバーを所望の場所に配置することで、霜降りの具合を調整できるという。食品用途を見据えた足場材を開発し、培養バッグ・バイオリアクターを用いて数リットル規模の培養を達成した後、現在は100リットル規模での培養にも成功している。

13日に閉幕した大阪・関西万博では、さらに大きな細胞性牛肉の実物が展示されたほか、7月には焼いた香りを体験するイベントも開催された。

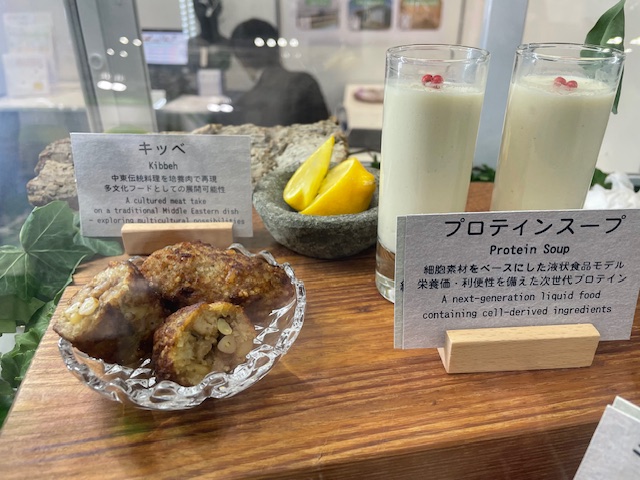

オルガノイドファームは、複数の試作品を展示。100%細胞からなる生の細胞性牛肉、それを焼いた100%細胞性のミニバーガー、細胞素材をベースとしたプロテインスープ、中東の伝統料理を再現した「キッベ」を展示し、素材の汎用性と可能性を示した。

Foovo(佐藤あゆみ)撮影

Foovo(佐藤あゆみ)撮影

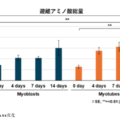

同社プロセスでは、足場を使用しない浮遊培養でウシ筋芽細胞を増やし、遠心分離する。

細胞が増殖しやすいように足場を使用するスタートアップもあるが、オルガノイドファームは足場不要にすることで、再現性と汎用性のあるスケールアップの実現を目指している。2027年にはパイロット実証施設の開設を計画している。

Foovo(佐藤あゆみ)撮影

同社はインテグリカルチャーの「Ocatté Base」にも参画しており、今月2日、同プラットフォームでオルガノイドファームが製造したウシ筋芽細胞の取扱いが開始され、ECサイトから直接細胞を購入できるようになった。

各社の展示は、日本発の細胞性食品産業が社会実装に向けて着実に前進していることを示していた。次回のBioJapanではどのような成果が発表されるのか注目される。

関連記事

アイキャッチ画像はFoovo(佐藤あゆみ)撮影