出典:Nutropy

精密発酵カゼインを開発するフランスの精密発酵スタートアップNutropyは先月、シードラウンドで応募を上回る700万ユーロ(約12億円)を調達したと発表した。

ラウンドは、ギリシャのBig Pi Venturesと英Zero Carbon Capitalが主導。2022年9月のプレシードラウンドにおける200万ユーロ(当時約2.8億円)の調達に続くものとなった。

Nutropyは精密発酵技術を用いてカゼインを開発しており、「チーズにできるミルク」としてカゼイン粉末の商用化を目指しているとリンクトインで述べている。

共同創業者のMaya Bendifallah氏(左)とNathalie Rolland氏(右) 出典:Nutropy

精密発酵は、動物に依存せずに乳タンパク質など特定成分を生産できる技術であり、食品分野においては米パーフェクトデイが先行して市場投入を実現している。

この技術のはじまりは、ジェネンテックが微生物によるヒトインスリン開発に成功し、1982年にFDA認可、1983年に市販化された事例にさかのぼる。現在ではチーズの製造で使用されるレンネット酵素の製造にも利用される身近な技術だ。近年は乳タンパク質など食品成分の製造への応用に注目が集まっている。

Foovoの調査では、アメリカを中心に精密発酵によるホエイ、卵白タンパク質、ラクトフェリン、甘味タンパク質、ヘムなどがすでに食品に採用されている。一方でカゼインは、GRAS自己認証に到達した企業が2社(New Culture、Fermify)あるものの、上市はまだ確認されていない。

Nutropyもその一角を担う企業のひとつだ。

公式サイトによると、乳タンパク質を生産するよう改変した微生物に、糖、ビタミン、ミネラルを与えて培養し、得られた乳タンパク質を収穫。その後、植物性油脂(コレステロール不使用)、糖類(乳糖不使用)をブレンドし、チーズ製造に適した乳原料を開発している。

Nutropyは自社原料の用途として、ハードチーズ、カマンベールチーズなどのソフトチーズ、ピザ用の溶けるチーズ、ヨーグルト、アイスクリームなどを想定している。

精密発酵カゼインの壁

出典:New Culture

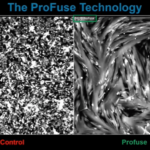

カゼインはαS1、αS2、β、κの4種類から構成され、牛乳中ではカゼインミセルと呼ばれる球状の構造を形成している。カゼインミセルの形成では、κ-カゼインが他のカゼインと相互作用し、カルシウム存在下でも沈殿しないようにすることで安定化に寄与している。

球状ミセルを形成するカゼインタンパク質の複雑な構造により、精密発酵でのカゼイン生成は困難とされ、植物分子農業による開発も進む。

こうした技術的難易度やコストの高さから、精密発酵企業の中にはミセル化を回避する戦略をとる企業もある一方で、ミセルに自己組織化するカゼインの開発を進める企業もある。

Green Queenの取材によると、Nutropyは「ミセル形成にはすべてのカゼインが必要ないことがわかった」と述べており、同社のミセルは従来の牛乳に存在するものとは同一ではないという。

精密発酵カゼインを畜産に代わる選択肢の1つとして社会に浸透させるには、味だけでなくコスト削減も重要であり、カゼインが本来持つ特性をいかに経済的に実現可能な形で実装するかが鍵となる。その意味で、Nutropy独自のカゼインミセルがどのような解決策となり得るかが注目される。

業界全体では、サプリメントやドリンクに配合する形でラクトフェリンの上市が先行し、カゼインの製品化は特に難易度が高いとみられる。ホエイやラクトフェリンと比べ、カゼインは採算がとれるようになるまで特に時間がかかると指摘する声もある。

どの企業が先行して商用化を実現するかが焦点となる中、Green queenの報道によれば、同社は2027年の市場投入を目指している。

※本記事は、リンクトインの発表をもとに、Foovoの調査に基づいて独自に執筆したものです。出典が必要な情報については、記事内の該当部分にリンクを付与しています。

関連記事

出典:Nutropy