萩原大祐准教授 Foovo(佐藤)撮影

筑波大学生命環境系の萩原大祐准教授が自身の研究テーマとして麹菌に出会ったのは3年前のことだった。きっかけは、学生からの「麹菌は食べられるのですか?」という問いだった。

この質問に触発され、萩原准教授は麹菌を活用したマイコプロテインの研究開発を開始。麹菌は昔から味噌や醤油などに使われてきたが、萩原准教授は麹菌には食品の主役になる可能性があることに着目した。

麹菌を主役とした食品利用に向けてマイコプロテインの開発に取り組む中、日本発のブランドを立ち上げたいという思いがふつふつと高まってきた。それを実現すべく、萩原准教授は2024年度にスタートアップの設立を予定している。法人設立後は製品開発など共同開発を行えるパートナーを探していきたいと考えている。

日本の伝統を活かしつつ、未来の食文化を創造するための挑戦が、筑波で始まった。

身近にあった「秘宝」:麹菌

麹 イメージ画像

萩原准教授はこれまで長く、ヒトの病原菌に焦点を当てた研究を行ってきた。東北大学、中央大学、千葉大学を経て筑波大学に着任した際、病原菌に絞ることなく、菌類全般で面白いことをやりたいと思った。

萩原准教授の主要な研究テーマは糸状菌の相互応答だ。菌類同士の応答や、相互作用、メカニズムなどを解明する。麹菌は糸状菌の1つであり、学会や研究会で麹菌について聞く機会はあるものの、食品や発酵にはあまり縁がなかった。

「麹菌は食べられるのですか?」という学生の問いを契機に、麹菌の食品利用に向けた研究が始まった。ちょうど菌類の研究を社会課題に役立てられないか考えていた頃だった。

麹菌は味噌、醤油、日本酒など多くの食品や調味料の製造に昔から使われている身近な菌だ。麹菌から分泌される酵素によって、大豆や米などのデンプン、タンパク質が分解されてうま味、コク、甘味のもとになる成分がつくられる。つまり、麹菌は、食品を美味しく変身させる“サポート役”だった。その麹菌が食品の“主役”になるのか?

実際に食べてみた麹菌は食感が良くクセもなく意外に美味しかった。ここから、マイコプロテインの開発に一層興味を持つようになる。

「菌体そのものはそんなに味はせず、湿ったティッシュのような感じでしたが、培養液は旨味がすごくしっかりしていました。アミノ酸とかペプチドとか出てきてて、おいしくまろやかになっているのです」

Quorn Foodsというマイコプロテインブランドを知ったのはその後のこと。

菌類は成長が早い。麹菌は日本人になじみがある。さらに突き詰めていけば、食料問題など社会課題に向けて、大きいことをできるのではと感じた。

研究開発を後押ししたのは、その当時主宰していた寄付講座だった。寄付講座のおかげで、授業の縛りがない状態で主要テーマと並行しながら、麹菌の研究に時間を使うことができた。JST(科学技術振興機構)の大学発新産業創出プログラムに採択され、2022年に事業化を視野に本格的に動き出した。

マイコプロテインとは

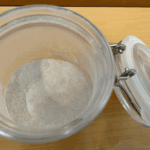

液体培養の様子 写真は萩原准教授提供

栄養を含んだ培地で菌類を培養すると、数日で菌糸が伸び、繊維構造のある菌類バイオマスができあがる。これがマイコプロテインだ。

世界でマイコプロテインを食品として最初に発売したのがイギリスのQuorn Foodsだ。QuornのFusarium venenatum由来のタンパク質を多く含んだ菌糸体バイオマスがマイコプロテインの通称で知られる。

他社のスタートアップ企業も菌糸体をベースとしたバイオマスをマイコプロテインと呼んでいるが、マイコプロテイン=タンパク質ではない。菌類バイオマスには必須アミノ酸、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど、タンパク質以外にも栄養が豊富に含まれているからだ。

マイコプロテインを毎日の食事に取り入れることで腸運動など消化プロセスの調節や、血中インスリン濃度の維持など、健康に寄与する働きが報告されている。

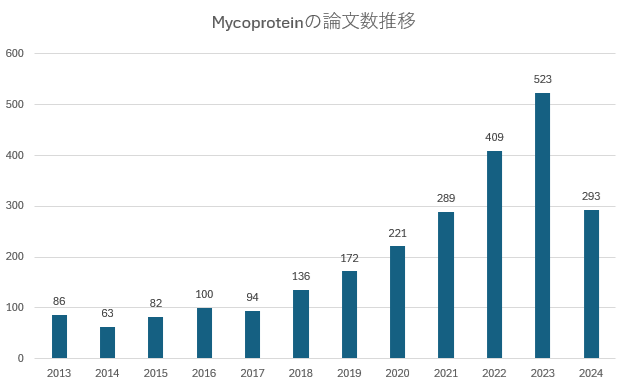

成長の速さ、健康上のメリット、繊維感などからマイコプロテインは代替タンパク質源として近年注目され、論文数は年々増加。2024年前半ですでに前年の半分以上の論文が発表されている。

Foovoによる調査・作成(Google Scholar/2024年6月11日調べ)

萩原准教授によると、フラスコレベルでは種となる胞子からわずか3-5日で菌糸体が成長する。これを吸引ろ過し、混合、成形してできるマイコプロテインは肉らしい繊維構造を備え、大豆タンパク質にある異風味がないため加工度を減らすことができる。

低加工が可能なことは、植物タンパク質に競合する訴求点になると萩原准教授は考えている。環境負荷をさらに軽減するために、副産物を培地に使用したアップサイクルにも取り組んでる。

麹菌を使うメリット

マイコプロテインに取り組む企業はこの数年で急増しており、Foovoの調査では40社を超える企業が登場している。しかし麹菌に着目する企業は少ない。

麹菌には他の菌種にはない強みがあると萩原准教授はみる。まず、イメージが良い。日本で1,000年以上食品に使用されてきた安心感があり、消費者受容が高い。

これに対し、QuornのFusarium venenatumは、病原菌を多く含むフザリウム属に分類されるため、安全性が確立されていてもマイナスのイメージを持たれることがある。この点で、「醤油づくりに使用されてきた麹菌の方が、絶対世界で優位に立てる」と萩原准教授は言う。

また、麹菌は技術的な知見も豊富だ。環境から新たに見つけた菌類を使う場合、ゲノム解読など基礎的なところから始める必要がある。麹菌は2005年にゲノム解読が終了しており、有利なスタートを切れる。菌株も豊富にあるため、良いものを探索しやすいのも強みだ。

繊維感と旨味が豊富な麹肉

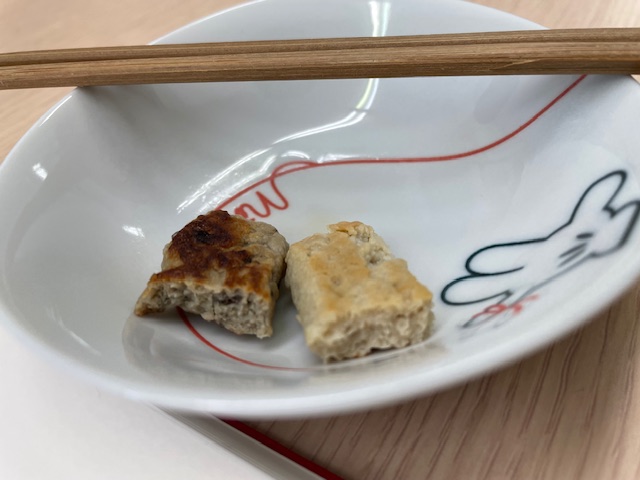

萩原准教授が開発した麹菌マイコプロテインで作られた試作品 出典:Foovo(佐藤)撮影

では、麹菌のマイコプロテインはどんな味がするのか?研究室で、麹肉を食べることができた。

これは、麹菌を増やしたバイオマスに卵白、塩を混ぜて脱水、冷凍を施したもの。2つの試作品は異なる培地を使用している。

レンジで解凍した麹肉は、箸で押すと中から肉汁のような成分がにじみでてきた。繊維感があり、ちょうどいい噛み応えがある。卵白と塩だけの味付けとは思えない旨味が印象的だった。

箸で押すと肉汁のような成分がにじみでてくる 麹菌マイコプロテインで作られた試作品 出典:Foovo(佐藤)撮影

出典:Foovo(佐藤)撮影

異風味もない。培地を変えると菌体の味が変わることがすぐにわかった。「最終製品に向けてどうするかは今後次第ですが、これだけでも麹肉のポテンシャルは伝わると思います」と萩原准教授は言う。

今年度、スタートアップの設立へ

萩原大祐准教授 Foovo(佐藤)撮影

萩原准教授は事業化に向けて2024年度にスタートアップを設立する予定だ。現在、企業2社と共同研究を行っており、代替肉に限定せず、さまざまな用途を模索している。これまでに数十社の企業から引き合いがあり、数社と対話を続けている。

スタートアップを設立後は、製品開発など共同開発を行うパートナーを探したいと思っている。また起業後は、筑波大学の中にインキュベーション施設として研究拠点を構える予定だ。

現在、研究室では1.5Lの容器で培養を行っている。麹菌由来のマイコプロテインの製品化には、スケールアップや加工などさまざまな課題があるが、現在は培養条件で美味しさ・旨味・食感をいかに引き出すかの技術開発に焦点をあてている。

培地を変えると、味や食感が変わる。培地との相性の良さも菌種、菌株によって変わる。美味しさだけでなく、機能性成分を作りだすには、培地と菌株を変えるのが良いのか、試行錯誤をしている段階だ。

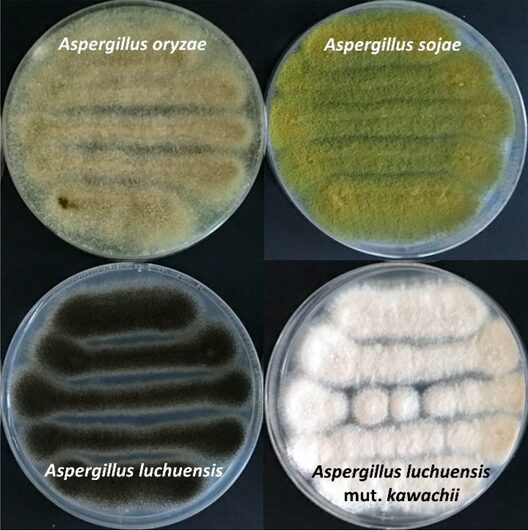

萩原准教授は麹菌のうちAspergillus oryzaeを使用しているが、 Aspergillus oryzaeの菌種だけでも菌株は数千から1万ほどある。最適解はなく、時間と労力がかかるが、面白さも感じていると萩原准教授は言う。

「(培地の)栄養素を変えると味が変わってきます。味が変わるということは、代謝経路によりアミノ酸のように味に影響を及ぼす化合物の蓄積が変化するということ。この環境応答の部分が、今までの研究と切り口が異なり面白いと感じています」

萩原准教授はメーカーに原料を供給し、日本でブランドを確立させてから、海外への供給も目指している。長年、麹菌の恩恵を受けてきたからこそ、日本発の麹菌タンパク質ブランドを作らねばとの想いで研究を続けている。

取材日:2024年6月7日 筑波大学にて

関連記事

アイキャッチ画像:Foovo(佐藤)撮影