イメージ画像

本記事は、Foodamental株式会社 代表取締役社長の吉田惇紀氏による寄稿文です。

「なんだか気分が落ち込む…」

この感覚は、現代社会において多くの人が経験するものであり、その背景には複雑な要因が絡み合っている。近年、このような心の状態と私たちの味覚や嗅覚といった感覚機能との間に深いつながりがある可能性が指摘され始めている。

世界の成人の約4人に1人が精神的な不調を抱えているという報告もある現代において、五感、特に味覚や嗅覚の変容がメンタルヘルスに与える影響とムードフードの潮流について解説・考察する。(Ref. 1)

(背景) メンタルヘルスケアにおける新たな視点

2024年の調査では、世界の人々の約3人に1人が何らかの心の悩みを経験しており、特に若年層(18〜24歳)ではその割合が44%にも達すると報告されている。さらに、同調査対象者の約4分の1が、うつ病、不安、ストレスといった深刻な症状に直面している傾向が明らかにされた。(Ref. 1)

この事実は、従来のケアだけでは対応しきれない現状を示唆しており、新たなソリューションの必要性が高まっている。

事実、世界のメンタルヘルスケア市場は年々拡大傾向にあり、日本においても緩やかながら成長を続けている。IMARC Groupのレポートでは、2024年に約265億米ドル規模であった市場が、2030年には約369億米ドルに達すると予測されている。(Ref. 2)

このような状況下で「味わう」「匂いをかぐ」といった日常的な感覚機能がメンタルヘルスと関連しうるのか、その科学的根拠や応用の可能性を探る。

(研究紹介)近年の研究動向

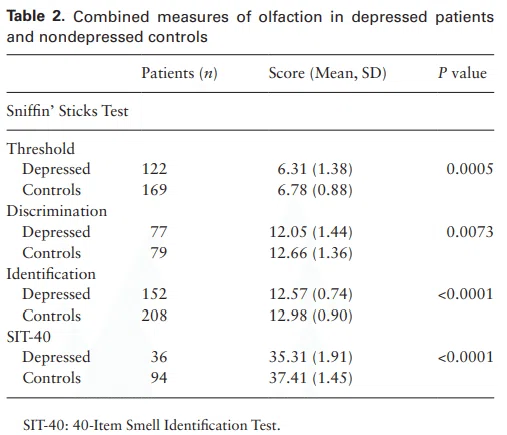

1. 嗅覚とうつ病の関連性(Ref.3)

本論文では、うつ病患者において嗅覚機能の低下が認められるケースが多いことが報告されている(Table 2)。逆に、嗅覚識別能力が低い人ほど抑うつ傾向が高いことも示されており、嗅覚と気分は相互に影響し合う可能性が示唆される。

Ref.3:The Association Between Olfaction and Depression: A Systematic Review

2. 味覚とメンタル状態の関連性(Ref. 4)

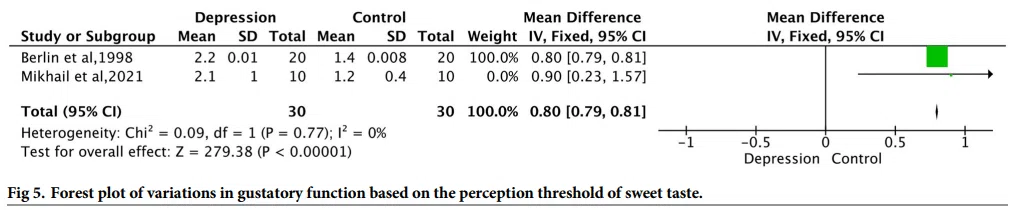

味覚に関しても、味覚の感度の低下が抑うつリスクの上昇と関連していることが指摘されている。また、抑うつ状態では、特に甘味に対する味覚識別能力が低下するという報告もある(Fig 5)。ただし、味覚研究においては試験方法の標準化が今後の課題として挙げられる。

Ref. 4:Taste dysfunction as a predictor of depression in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis

特筆すべきは、気分が落ち込んでいる際や慢性的なストレス状況において、味や匂いの感じ方自体が変化しうるという点である。

例えば、「プレゼンテーション直前に口の中が金属味になる」「極度の緊張で食べ物が無味に感じる」といった経験は、これらの研究とは直接的な関連はないものの、味覚や嗅覚とメンタルの状態が密接にリンクしていることを示唆する日常的な傍証と言える。

さらに、嗅覚は他の感覚(視覚や聴覚)とは異なり、情報はダイレクトに大脳辺縁系、特に情動反応を司る扁桃体へと伝達される特有の神経経路を有する。これは、香りが理性的なフィルタを介さずに直接的に感情を喚起しうることを意味し、感覚刺激を活用した新たなメンタルヘルスケア戦略の可能性を広げるものと期待される。

(フードテックの展開)ムードフードの潮流

イメージ画像

「食を通じて気分を調整する」という概念は、「ムードフード(Mood Food)」として具体化されつつある。

ムードフードとは、「Mood(気分・情緒)」と「Food(食)」を組み合わせた造語であり(Ref. 5)、摂取することで精神的安定、リラックス効果、ストレス軽減、あるいは睡眠の質の向上といった効果が期待される食品および飲料を指す。(Ref. 6)

日本においては、2020年代に入ってから既存製品も再定義され、注目度が高まっている。

香りを活用したアプローチ:Givaudan社 MoodScentz™+技術

香料大手のGivaudan社は、脳波測定(EEG)などの科学的手法を駆使し、「気分を高揚させる」「リラックスさせる」「幸福感を誘発する」といった特定の状態を引き起こす香りの組み合わせ(アルゴリズム)を開発している。このMoodScentz™+技術は、飲料、菓子、さらにはパーソナルケア製品など多岐にわたる商品に応用され、日常生活の中で手軽に気分転換を促す製品開発の可能性を秘めている。

成分ベースのアプローチ:機能性成分の活用

現在、国内のムードフード市場における主流は、GABA(γ-アミノ酪酸)やL-テアニンといった特定の機能性成分が、気分やストレス反応に対して示す生理学的機序を活用するアプローチである。

近年の神経科学や栄養学の進展により、腸と脳が相互に影響を及ぼし合う「腸脳相関(Gut-Brain Axis)」のメカニズムや、神経伝達物質の前駆体となる栄養素の重要性が明らかになりつつある。日本においては、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品制度が整備されており、科学的根拠に基づいた食品の機能性表示が認められている点は、この分野の発展において特筆すべき環境と言える。

筆者自身も、大学院、サントリー社在籍時に栄養素の機能性研究に従事し、その潜在的可能性を認識する一方で、実装における課題も目の当たりにしてきた。

ムードフードにおける主要成分と食品例

ムードフードとして機能性が期待される主要な成分と、それらを含む代表的な食品を以下に詳述する。

1. GABA(γ-アミノ酪酸)

-

作用機序

中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質であり、神経細胞の過剰な興奮を鎮静化することで、リラックス効果、ストレス軽減、睡眠の質(特に眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上が報告されている。GABAは、交感神経系の活動を抑制し、副交感神経系を優位にすることで、心身を鎮静状態へ導くと考えられている。(Ref. 7)

-

食品例

チョコレート(特に高カカオ製品)、発酵食品(味噌、キムチ、ぬか漬け)、発芽玄米、トマトなど。日本では、GABAを添加した機能性表示食品として、チョコレート、飲料、サプリメントが多数市場に流通している。

出典:江崎グリコ株式会社 メンタルバランス®チョコレート GABA

2. L-テアニン

- 作用機序

緑茶に特有のアミノ酸であり、その旨味成分の一つです。L-テアニンは、脳波のうちα波(リラックス状態を示す指標)を増加させ、ストレスを緩和し、睡眠の質(特に起床時の疲労感や眠気の軽減)を改善することが示唆されている。日中の摂取においても眠気を誘発しにくい点が特徴である。(Ref. 8)

-

食品例

緑茶(特に玉露や抹茶に豊富)、紅茶。L-テアニンを配合し、リラックス効果を訴求する飲料やサプリメントも展開されている。

出典:株式会社タイヨーラボ サンテアニン3つのはたらき

3. トリプトファン

- 作用機序

必須アミノ酸の一つであり、体内で5-ヒドロキシトリプトファン(5-HTP)を経てセロトニン(メンタルに関与)へ、さらにメラトニン(睡眠に関与)へと代謝される前駆体である。このセロトニンおよびメラトニンの生合成における律速段階の基質となる。しかし、トリプトファンの摂取が直接的に脳内セロトニン濃度を上昇させるわけではない。

筆者の過去の研究テーマでもあったため詳述するが、小腸から吸収されたトリプトファンの大部分は血中アルブミンと結合しており、脳血液関門(BBB)を通過するためには、L型アミノ酸トランスポーター1(LAT1)を介した輸送メカニズムを経る必要がある。

この際、ロイシン、イソロイシン、バリンといった他の大型中性アミノ酸(LNAAs、BCAAを含む)と競合するため、脳内へ移行するトリプトファンの量は、絶対摂取量よりも血中トリプトファン濃度と総LNAAs濃度の比(Trp/LNAAs比)に大きく左右されることが知られている。(Ref. 9)

このTrp/LNAAs比をトリプトファンに有利に傾ける戦略の一つとして、少量の炭水化物との同時摂取が挙げられる。炭水化物摂取に伴うインスリン分泌が、BCAAなどのLNAAsを末梢組織(特に筋肉)へ取り込ませることで、相対的に血中トリプトファン濃度を高め、脳への移行を促進する現象がヒト介入試験でも確認されている。(Ref. 10)

したがって、栄養素単体の機能性だけでなく、その生体内動態やデリバリーシステムまで考慮した設計が、効果を最大化する上で極めて重要となる。

-

食品例

大豆製品、乳製品(ヨーグルト、チーズ、牛乳)。特に乳清タンパク質の一種であるα-ラクトアルブミンはトリプトファン含有率が高いとされている。その他、魚介類、ナッツ類、バナナ、鶏卵などもトリプトファン源となる。

出典:株式会社明治 α-LunAシリーズ

最後に

本稿では、現代社会におけるメンタルヘルスへの関心の高まりを背景に、味覚と嗅覚との関連性、既存製品に加えて新たなコンセプトの製品も登場しつつある「ムードフード」について、その概念、アプローチ、事例を概観した。

筆者自身も、かつてサントリー社において機能性成分の研究開発に従事した経験から、特定の栄養素がメンタルヘルスへ影響を及ぼしうるポテンシャルを深く認識している。しかしながら、その効果を最大限に引き出すためには、成分の機能性に留まらず、適切な摂取量、吸収・代謝プロセス、さらには脳への効率的なデリバリーシステムといった包括的な理解と、それらを具現化する製品や体験設計が不可欠である。

ムードフードの分野においても、成分のメカニズム解明に加えて、それらを組み合わせた際の相乗効果や、腸内環境を介した間接的な影響など、より複雑な生体応答システムの解明が今後の重要な研究課題となる。

「食で気分をデザインする」というムードフードのコンセプトと可能性は、まさに「SF(すこし・ふしぎ)」な未来を想起させるが、その実現には、科学的根拠に基づく機能性のみならず、食の持つ多様な側面(美味しさ、楽しさ、共食の意義など)を活かした多角的なアプローチが求められる。

Foodamental株式会社は、食とメンタルヘルス領域における科学的知見の集積と、それらを社会に実装するためのフードテックの可能性を追求している。

本稿が、ムードフードという成長市場にご関心をお持ちの皆様の事業展開や研究開発の一助となり、ひいては食を通じたメンタルウェルビーイングの実現に貢献できれば幸いである。

著者:吉田惇紀氏(Foodamental株式会社 代表取締役社長)

こちらの記事もおすすめ

アイキャッチ画像はフリーのイメージ画像