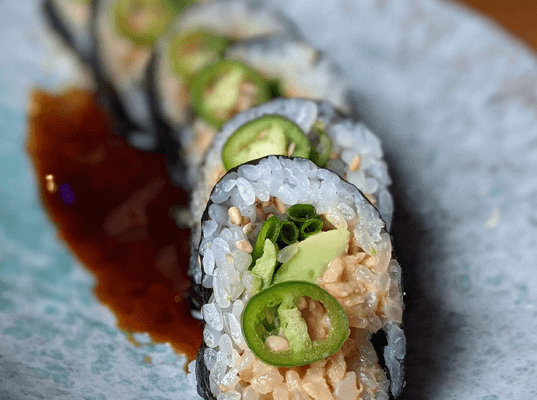

シンガポールの小売店で昨年販売された培養肉「GOOD Meat 3」(Foovo佐藤撮影/2024年7月)

2025年5月14日更新(誤字の修正/情報追記)

GFIの「2024 State of the Industry: Cultivated meat, seafood, and ingredients」レポートによれば、培養肉産業は創成期を抜け、研究開発・規制承認・市場投入の各段階で着実に進展している。

2024年には155社が主要プレーヤーとして確認され、2020年から2024年にかけてはシンガポール・米国・香港で上市が実現した一方、資金調達環境の悪化や規制上の逆風も顕在化した。食品業界関係者にとって、技術・資本・政策の三位一体で動く培養肉産業の動向把握は、事業機会とリスクの双方を評価する上で不可欠である。

GFIレポートは培養肉・培養シーフード・培養成分を対象としつつ、事例は培養肉に特に焦点を当てている。本記事では、GFIレポートを軸に、日本国内の動きも交えながら、2024年の培養肉業界を俯瞰する。

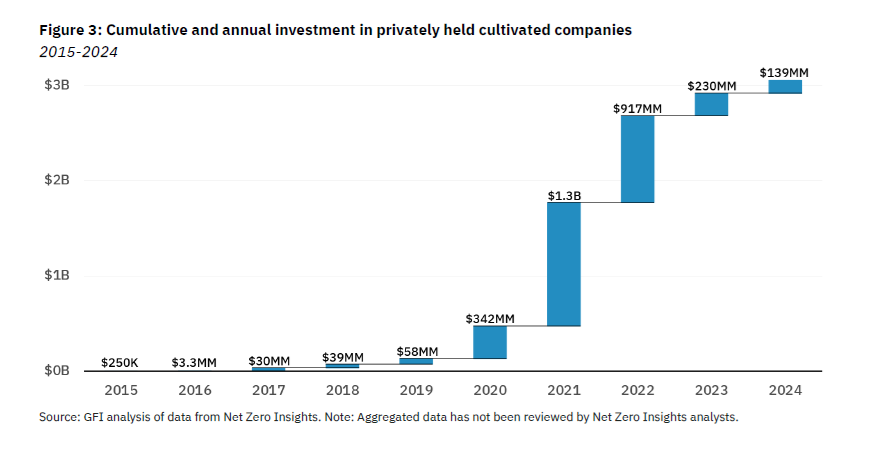

2020年以降、投資額は過去最少

出典:GFI 2024 State of the Industry

2013年以降の投資総額は30億ドル以上に達したが、2024年に培養肉・培養シーフード企業が調達した資金は1億3,900万ドルにとどまり、前年の2億3,000万ドルを下回った。

特に投資が盛んだった2021年の13億ドルと比較すると、2022年以降、3年連続で減少傾向にある(p13,14)。

近年の資本流入の停滞は、金利上昇に伴う投資環境、スケールアップスケジュールの不確実性、規制面のハードルを挙げている。また同時期にVC(ベンチャーキャピタル)が関心を高めたAI領域へ資金が集中し、結果として代替タンパク質分野を含む他産業から一部資金を引き寄せた可能性があるとも指摘している(p13)。

2024年の最大ラウンドはProlific Machinesの5,460万ドル(シリーズB)とモサミートの4,290万ドルとなったが、両事例とも、この分野における最大投資額トップ10にはランクインしていない(p13)。

確かに、2021年~2022年には4億ドル、3.4億ドル、1億ドル、1.7億ドル、2億ドルなど、巨額調達が複数あったことをふまえると、この数年で投資環境は様変わりしている。

2022年以降、3年連続で投資金額は減少傾向にあり、低金利期の2020年から2022年、特に2021年の13億ドルの投資環境がいかに“異常“であったかがグラフ(上記)で示されている(p13,14)。

レポートはVCによる資金だけでは業界の成長を支えるには不十分で、政府、投資家、企業、慈善活動家による出資が重要だと強調しつつ、培養肉分野の資金ギャップを埋める特効薬はないと指摘。

食料安全保障・温室効果ガス削減・公衆衛生への貢献が期待される培養肉の社会的ベネフィットを実現させるには、政府・投資家らがクリーンエネルギー分野で行ってきたことと同様に連携し、長期視点で資金の拡大が必要だと提言している(p17)。

企業動向

- Foovo(佐藤)撮影

- Foovo(佐藤)撮影 2024年7月下旬

Foovo(佐藤)が実食した培養肉(Vow、GOOD Meat)

2024年は「製品ローンチ」と「スケールへの布石」が両立した一年である。

GOOD Meatは世界で初めて培養肉製品の小売発売を成し遂げた。昨年の1年間を通じ、培養鶏肉を3%配合した冷凍商品「GOOD Meat 3」がシンガポール小売店で動物肉の隣で販売された。Vowは培養ウズラ由来のフォアグラをシンガポールと香港で提供した。

また、Multusの商用規模の無血清培地工場、スイスのThe Cultured Hubなどスケールアップコストを削減する施設が稼働するなど、新たな細胞農業施設が登場した。Vowは2万Lの大型バイオリアクターを運転し、Believer Meatsはアメリカで大型工場の建設を進めている。

また、AI活用による培養肉生産(アレフ・ファームズ×BioRaptor)やベゾス持続可能タンパク質センターなどのイノベーションハブも拡大し、産業基盤が多層化している。

しかし、市場投入が一部地域にとどまる中で、企業にとってスケールアップは依然として大きな課題であり、それが資金調達の難しさにもつながっている。この状況を受け、必要な設備や資金をすでに備えた企業との提携が進む可能性があるとレポートは指摘している(p10)。

技術をめぐる進展

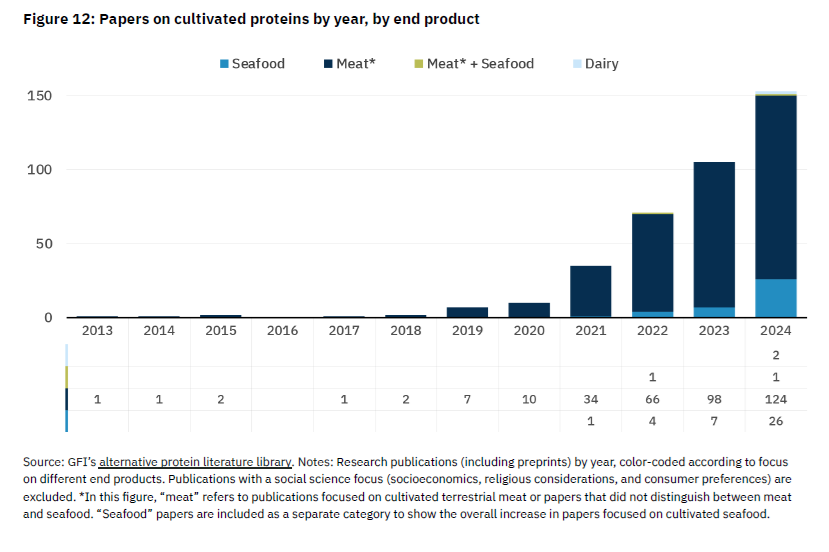

出典:GFI 2024 State of the Industry

2024年は培養肉の技術基盤が「細胞株・コスト削減・バイオプロセス」の三分野で向上し、コストとスケールアップの課題解決で着実な進展を遂げた(p26)。

まず、Believer Meatsが0.63ドル/Lのアニマルフリー培地を用いて、50,000L規模で連続生産した場合、培養ハイブリッド肉(1:1)約450gを6.2ドルで生産できる可能性を示した。

また、公開リポジトリに登録された細胞株数は過去最多となり、2021年の43件から75件へ増加し、その多くの細胞株はこの分野のB2B企業により登録されている (p.30)。特にウナギ、ハタなど、水産系の細胞株開発も進展している(p30)。

培地が環境に与える影響に関するLCA評価も進んでいる。タフツ大学の研究チームは、アルブミン含有培地(Beefy-9)と比較して、菜種タンパク質分離物を用いた無血清培地(Beefy-R)の方が環境への影響が「著しく低い」ことを示した(p34,論文)。

培養肉のスケールアップには、効率的かつコスト効果の高いバイオプロセスの確立が不可欠であり、2024年には施設へのアクセス拡大、製造技術の向上、バイオリアクター技術の革新といった点で大きな節目を迎えた。とりわけ、The Cultured Hubなどとの連携により企業が自社でパイロット施設を建設せずにスケールアップを実現できる可能性が広がっている(p33)。

GFIが30社を対象に行った調査では、多くの企業が3年以内に、数万~数十万リットル規模のバイオリアクター導入を計画しており、年間で数百〜数千トンの培養肉生産が可能になる見通しとなる(p32)。

こうした動きは、コスト削減やプロセスの最適化を目的とした多様なバイオプロセス戦略の模索とも連動しているが、規制対応や技術経済モデルの整備には依然として課題が残るとレポートは指摘している(p32)。

日本国内の2024年の動き

出典:東京大学竹内昌治研究室

日本国内では、インテグリカルチャーが培養肉用資材のB2Bマーケットプレイス「勝手場」を始動、昨年11月には住友理工と共同開発した細胞農業スターターキットを「勝手場」の最初の製品として発売した。Foovoの認識では、コミュニティ駆動で技術普及を狙うアプローチは他国では見られないものである。

インテグリカルチャーは昨年夏、アヒル細胞を用いた細胞培養の生産ラインを整備し、食品用に試験的な生産を開始した。

東京大学・竹内研究室は脂肪を含む5.5cm×4cm×1.5cmの培養牛肉作製に成功、先月には中空糸を活用したトップダウン型製法による培養鶏肉(約11グラム)の生成に成功したと発表した。現在開催中の万博では大阪大学らが作製した培養肉実物が展示されている。

北里大学の池田大介准教授らは、ニホンウナギの筋芽細胞株JEM1129の樹立に成功し、査読済み論文を発表。

政策面では、細胞農業研究機構(JACA)が昨年10月、培養肉など細胞性食品について、上市前の個別相談窓口の設置・上市前の法的解釈および手続きの明示化の2点について、消費者庁・農林水産省に提言書を提出。同年11月には消費者庁の調査部会で安全性などに関する審議が開始された。

消費者庁は2025年夏の終わりまでに業界向けのガイドライン案の中間案を出す予定だ。

今後の展望

出典:WildType

政治的要因による不確実性はあるものの、2025年にはより多くの承認が予想される。食品グレード培地や利用可能な細胞株の多様化と改善、バイオリアクター技術の大型化などにより、技術的なハードルの克服が期待される(p44)。

ただし、培養肉市場はなお黎明期にあり、2024年時点で実際に(ヒト向け)製品が販売された国・地域はシンガポール、アメリカ、香港に限られている。市場規模も限定的であり、培養肉を購入したことのある消費者は数千人程度にとどまる(p43)。消費者の認識・関心・認知は2023年からほぼ横ばいだとレポートは指摘し、消費者への認知と受容を高める取り組みが不可欠だとしている(p18)。

2025年は新たな承認と新工場の立ち上げにより生産・販売ともに過去最大となる見込みだが、資金難企業の閉鎖・統合も加速し「選択と集中」の局面に入ると予想される(p44)。

ただし、統合(consolidation)はどの新興分野でも避けられないものであり、統合を培養肉分野の衰退と同一視すべきでないとレポートは指摘。合併、買収、知的財産の移転は、業界内の技術や専門知識の普及加速に寄与するとしている(p16)。

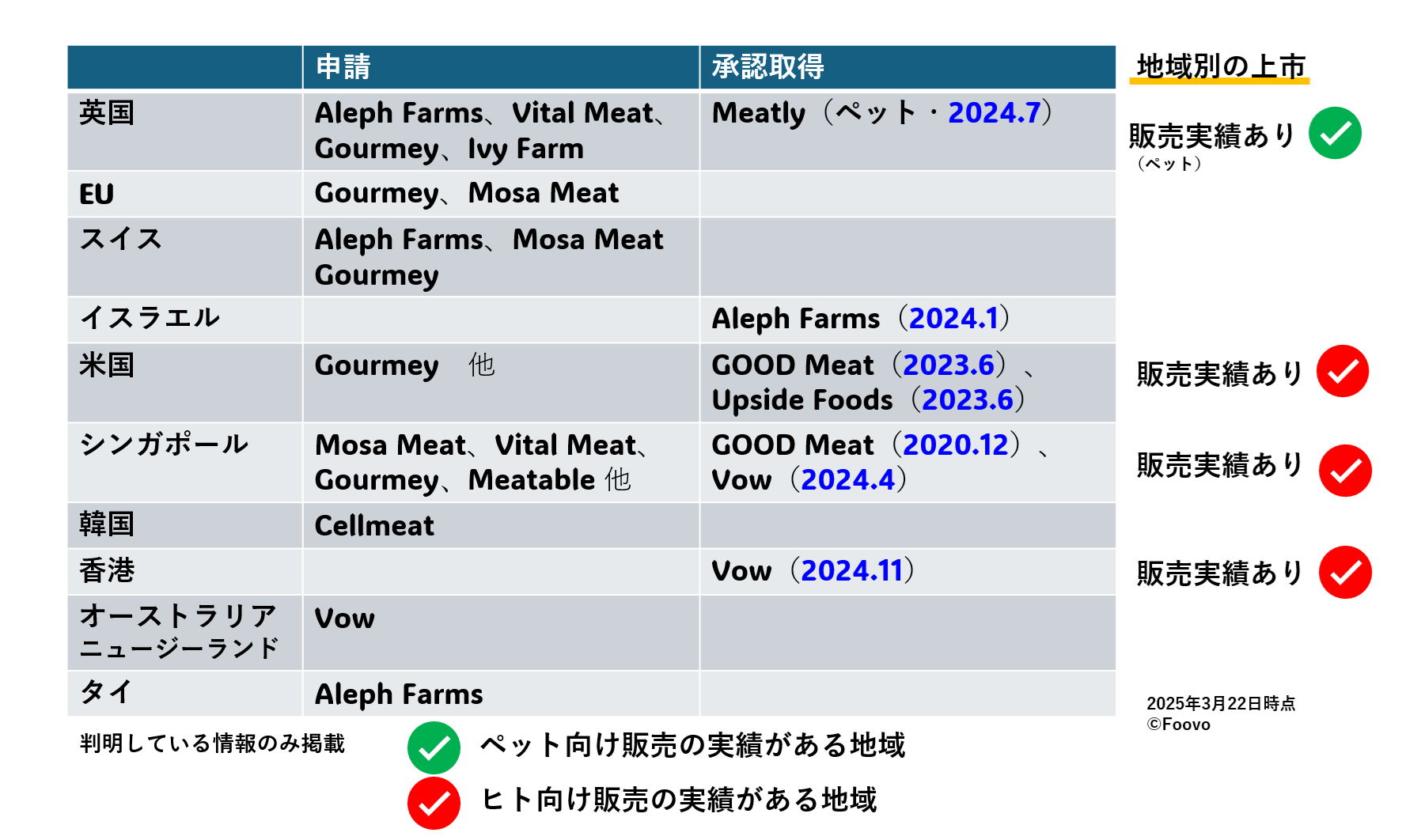

規制ステータス(2025年5月時点)

培養肉の申請・承認状況 Foovo調査により作成(2025年3月22日時点)

| 国・地域 | 2024年以降の主な動き | 認可状況 |

| シンガポール | イスラーム評議会が「条件付きハラール」を容認。食品安全・安全保障法・持続可能性を管理するための一本化した枠組みを構築するために「Food Safety and Security Bill」を可決した。 | 市販済(GOOD Meat/Vow) |

| 米国 | 2021年にFDA/USDAがラベル表示と命名法の要件に関し、意見募集。フロリダ・アラバマが州レベルで販売禁止法を制定。先月、フロリダ州の禁止措置に対し、UPSIDE Foodsは訴訟を提起し、第一審で勝訴した。 | 市販済(GOOD Meat/Upside Foods)、一部州で禁止 |

| イスラエル | 世界初の培養牛ステーキを認可。 | 市販はまだ |

| 豪州/NZ | FSANZが培養ウズラの安全性を認め、大臣会合による最終承認を待つ状態。 | 2025年前半に認可が下りる見込み |

| EU | GOURMEYが2024年7月に最初の新規食品申請。モサミートも今年1月に申請(培養牛脂)。ハンガリーは2024年7月に培養肉の禁止を提案したが、欧州委員会はこの提案は欧州単一市場に有害だと判断した。 | 申請審査中、加盟国に禁止論 |

| 韓国 | MFDSが培養肉の申請受付を開始。培養肉の規制特区を指定。 | 申請可 |

| ブラジル | 2024年3月16日、新規食品および新規食品原料の安全性証明と使用認可に関する規則の改正案「RDC 839/2023」が施行され、承認申請を行えるようになった。 | 申請可 |

| 英国 | 規制サンドボックス計画を発表、2025年3月に始動。モサミート、Hoxton Farmsら8社が規制プログラムに参加。2年以内に細胞性食品2件について安全性評価を完了予定。ペットフード向けに初承認(Meatly)。2025年2月に培養ペットフード初販売。 | 規制プログラム始動

培養ペットフード市販済 |

※本記事は GFI『State of the Industry 2024』の内容をFoovoが要約し、独自の調査を加えて再構成したものです。なお、本文では、該当箇所毎にGFIレポートのページ番号を併記しております。

関連記事